坂口恭平の本は出たらほとんどだいたい買っていて、買ったままなかなか読めないでいるものも多いのだが、この『いのっちの電話』はすぐに読んだ。

坂口恭平の本は出たらほとんどだいたい買っていて、買ったままなかなか読めないでいるものも多いのだが、この『いのっちの電話』はすぐに読んだ。

坂口恭平は2012年から自分の携帯電話の番号をSNSなどで広く公開し、死にたくなったら誰でもそこに電話するようにと周知してきた。もともと「一般社団法人 日本いのちの電話連盟」という団体が日本全国に電話相談窓口を設け、自殺者を減らすべく努めているが、その窓口やそれに似た活動を行う他の窓口に実際に電話をかけてもなかなか繋がりにくい状況があって、それを知った坂口恭平が本家を文字って自ら始めたのが「いのっちの電話」という活動なのであった。

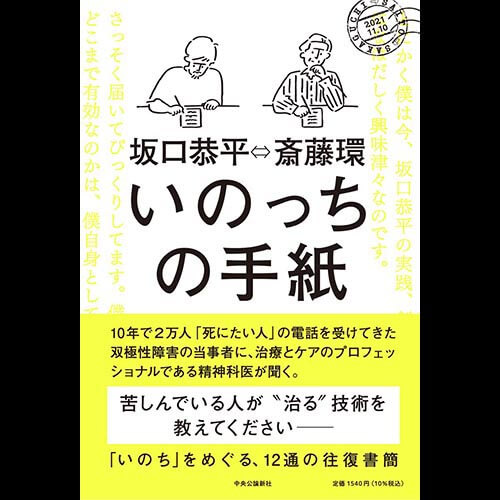

この本は、精神科医で、精神病理学の研究者であり、多数の著作で知られる文筆家でもある斎藤環が、その「いのっちの電話」をめぐって坂口恭平と交わした往復書簡がもとになったものだ。「いのっちの電話」の舞台裏とか、それが精神科医である斎藤環から見てどんな特徴を持つ手法だと考えられるか、などが往復書簡のテーマになっている。

自分の電話番号を公開し、そこに死にたい人からの電話がかかってくる。それをもう10年近く続けているわけだ。電話番号は新聞のインタビュー記事などでも公開されていて、坂口恭平は多い時で一日に100件もの電話に対応しているという。「そんなことが可能なのか?」と誰でも思うと思う。可能だとしたら、どんな風にしてそれは可能なのか。

坂口恭平は「いのっちの電話」についてこう書いている。

大変か?と聞かれたら大変ではないとは言えませんが、だからといってそれで他の仕事が疎かになったことはありません。毎日、原稿も書けてますし、絵も毎日一枚欠かさず描いてます。夕方には畑も行ってます。野良猫にも餌をあげてます。そして、毎日、家族でご飯を食べてます。家族でご飯を食べている時には「今、家族とご飯を食べているので、一時間後にまたかけてください」と正直に伝えます。

100件を超えた電話に対応すると頭痛がしてくるそうで、それを目安にしてはいるそうなのだが、とりあえず、自分の生活にとって大事なことや、仕事を犠牲にしない範囲では極力かかってくる電話に対応しているようだ。そしてそれは坂口恭平が「とんでもなく慈悲深い人だから」みたいな理由ではなく、

この電話に出て、一緒に死なない方法を考える行為自体が、僕にとって、そしてその人にとっての創造行為になっている可能性も僕は否定できません。

と書かれているように、その行為が坂口恭平にとっても必要なものであるからという理由によって継続しているようである(もちろん自殺者を少しでも減らしたいという思いがなければ無理なことは間違いない)。

……と、「いのっちの電話って実際どうなの?」「どんな人が電話してくるの?」「効果はあるの?」「疲れないの?」みたいな疑問は誰だっていくらでも湧いてくるだろうし、ある程度その質問に対する答えが含まれている本であることは間違いないのだが、この本のテーマは、中盤から徐々に「いのっちの電話」から、坂口恭平という人そのもの、についてシフトしていくように見える。

自身も双極性障害の当事者で、全能感が空転し続けるような躁状態と自分を絶えず否定し続けるような鬱状態を行き来してきた坂口恭平が、どのようにして生きてきたか、精神のバランスを保ってきたかということがこの本の後半では綴られていて、そここそが面白いと私は感じた。

後半には好きな部分がたくさんあるが、例えばこんなところ。斎藤環が坂口恭平に対して「主張や作家性を感じない」ということを(いい意味で)指摘した手紙に対して、坂口恭平がこう書いている。

主張や作家性をほとんど感じない、というのはなんなのでしょうね。僕もそんな感じはしてます。でも編集者や美術のキュレイター、レコード会社の人から、もっと主張を、とか、もっと作家性を出していかないと、とか言われたことがこれまで一度もないかもしれません。むしろ、そのままでいいよ、と言われて育ってきたので、僕も変に自分なりの色を出さないと、とは思ったことがないです。それは今、さらに強くなっているかもしれません。自分のトレードマークのようなものを作るのは、個性を剥き出しにするのは、ちょっと野暮だなと思っているくらいです。それよりも、自分が感じたこと、それこそ、その思考の時空と触れた瞬間のまんまを、できるだけ、そのままに、手をつけずに、出す技術が高まっているような気はしてます。自分でも、変な「意識」が入っているとすぐわかりますので、意識を見つけると、雑草を抜くくらいの、僕の畑は雑草は適当に生えてますから、それくらいの適当さで、意識を取ります。あとはその瞬間に注意します。その瞬間にしかできないことを、即興ではなく、周到な準備をして、でも構成をせず、下書きもせず、焦らず、時間をゆったりと感じ、でも早く、一瞬のうちに出してみたいんです。

ここに書かれているようなことは、「なるほど!マネしよう!」みたいに、ノウハウみたいにそのままコピペできるものではない。だけど、読んでいると、自分の中に坂口恭平の思考の道筋が残っていくような感触がある。この坂口恭平の言葉は斎藤環の問いかけの的確さと、「斎藤環に向かって語り掛ける」という、往復書簡の形式によって支えられているところが大きいかもしれない。

言葉がリズムに乗って怒涛のように流れ込んできて、自分以外の誰かの思考が自分の頭の中で躍動するのを感じるような、そういう快感がある。そして、その躍動が自分の中に発生することによって、本を読み終えた時「なんかわからんけど、なんかやれそうな気がする」という前向きな気持ちがなぜか発生していることに気づく。こうして根拠なく鼓舞されることこそが、坂口恭平の言葉の力で、それによって「いのっちの電話」が必要とされ続けているのではないかと思った。

「男たるもの、40歳になったらこうでなきゃだめだ!」みたいな、人間の可能性を限定し、萎縮させていくようなつまらない言葉があって、その反対に、坂口恭平のような、特に理由はないのに高揚してくるような、解放系の言葉がある。「いのっちの電話」に興味がない人でも、どこか適当に気になったページを開き、坂口恭平の言葉を浴びるように読む楽しさを感じてみて欲しい。

『いのっちの手紙』通販ページ

Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/楽天ブックス

(X/tumblr)

1979年生まれ水瓶座・A型。酒と徘徊が趣味の東京生まれ大阪在住のフリーライター。WEBサイト「デイリーポータルZ」「集英社新書プラス」「メシ通」などで執筆中。テクノラップバンド「チミドロ」のリーダーで、ことさら出版からはbutajiとのユニット「遠い街」のCDと、単行本『ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編』、『ずっとあった店 BARレモン・ハート編』を刊行。大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』『家から5分の旅館に泊まる』(スタンド・ブックス)、『「それから」の大阪』(集英社)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(インセクツ)。パリッコとの共著に『酒の穴』『酒の穴エクストラプレーン』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)、『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』(スタンド・ブックス)。

スズキナオ最新刊『家から5分の旅館に泊まる』発売中!

Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス

スズキナオ『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』通販サイト

Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス

スズキナオ『「それから」の大阪』通販サイト

Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス

スズキナオ『

遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』通販サイト

Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス

スズキナオ『酒ともやしと横になる私』通販サイト

Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス

スズキナオ『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』通販サイト

Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/楽天ブックス

「酒の穴」新刊『酩酊対話集 酒の穴エクストラプレーン』通販サイト

Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス

バックナンバー