阪神梅田本店1階の催事場・食祭テラスで2025年8月20日(水)から8月25日(月)にかけて開催される「発酵デザイナー小倉ヒラクの発酵マーケット KOJI/麹」との連動企画として、関西圏で、発酵に関わる仕事をされている三人の方を訪ね、お話を伺った。

お三方がそれぞれ、オリジナリティ溢れるやり方で発酵文化を探求しており、改めて発酵カルチャーの可能性の広がりと奥深さを感じる取材になった。

シリーズの第2回目は、京都市下京区に「利口.」という名のショップを構え、そこで古着、古道具と共に納豆を販売している村上竜一さんのお話を伺った。村上さんは納豆をテーマにしたカルチャー誌である『納豆マガジン』の編集長でもあり、全国各地で販売されている地場納豆を50個集めて紹介するビジュアルブック『納豆図鑑』を刊行する納豆マニアでもある。納豆愛を深めることになったきっかけや最近の活動について、色々な質問を投げかけさせてもらった。

――月並みな質問で恐縮なのですが、納豆に関する活動をしていくことになったきっかけを教えていただけますか。

「納豆は昔から好きだったんですけど、最初に面白いなと思ったのは納豆巻きだったんです」

――納豆巻きですか。

「よく寿司屋さんで納豆巻きを食べていたんです。納豆巻きって寿司屋さんのメニューの中では、立ち位置的に後ろの方にあるというか、マグロやサーモンに比べたらサブ的なものじゃないですか。その存在が面白いなと気づいたのが7、8年前で、その立ち位置がメインになったら何か面白いんじゃないかという発想があったんです」

――たしかに、マグロみたいにどこ産だとか、お寿司屋さんの納豆巻きだと気にしないですもんね。こういうものだろう思って食べるような。

「そうですよね。それで、納豆巻きを極めたら有名になれるんじゃないかっていう安易な発想にたどり着いて(笑)。その頃、『カジカジ』という雑誌の編集部にいたんですけど、土日が休みだったんで、その休みを使って、納豆巻きのイベントをやり始めて」

――『カジカジ』のお仕事はきっとお忙しかったと思いますが、貴重な休みを納豆巻きに捧げていたわけですね。ちなみに納豆巻きのイベントっていうのはどういう……。

「まずは納豆巻きを作って身内に振る舞うみたいな、家でやるような規模のイベントから始まって、だんだんと知り合いの服屋さんでやらせてもらったりとか」

――これがベストだ! というような納豆巻きが村上さんの中にあるんですか?

「いや、そこまで納豆巻きの種類にはこだわりがなかったんです。納豆巻きそのものに対するこだわりというよりは、納豆巻きを作るっていうことがなんか面白いなっていう」

――サブ的な存在に思えた納豆巻きをあえてイベントの主軸にしてみるという。

「そうです。それが面白いんじゃないかということでやり始めて、それを月に2、3回ぐらいやっていました」

――それだけ反響もあったわけですよね。

「そうですね。みんな結構楽しんでくれて、ただ、そんないい流れができた時にコロナ禍になって、そういうイベントができなくなってしまったという。けど、なんらかの発信はし続けたいなと思って、そこからインスタグラムを始めたんです。色々な納豆を買ってきて、レビューを書き始めて、それまであまり考えてこなかったんですけど、近所のスーパーでも、扱っている納豆の種類って結構多いなって気づきました。どうせ暇やし、やることないしって、それを毎日やり始めて、そうするとそれぞれの納豆の味の違いもどんどんわかってきました」

「利口.」の店内で村上さんのお話を聞く

――どんどん詳しくなっていくわけですね。

「そのレビューが100個ぐらいたまった時に『雑誌作ろうかな』って思って。その頃、会社を辞めてフリーになろうか、転職しようかっていうのがちょっと頭にあって、できるうちに何かしら形にした方がいいなっていうのもありました。初めはちょっとしたZINEぐらいのものをイメージしてたんですけど、知り合いの『さりげなく』という出版社からたまたま連絡があって、『今、こんなことをしようと思ってて』って話したら『じゃあうちから出せばいいじゃん』って言ってもらって、そこからはとんとん拍子で第一号ができました」

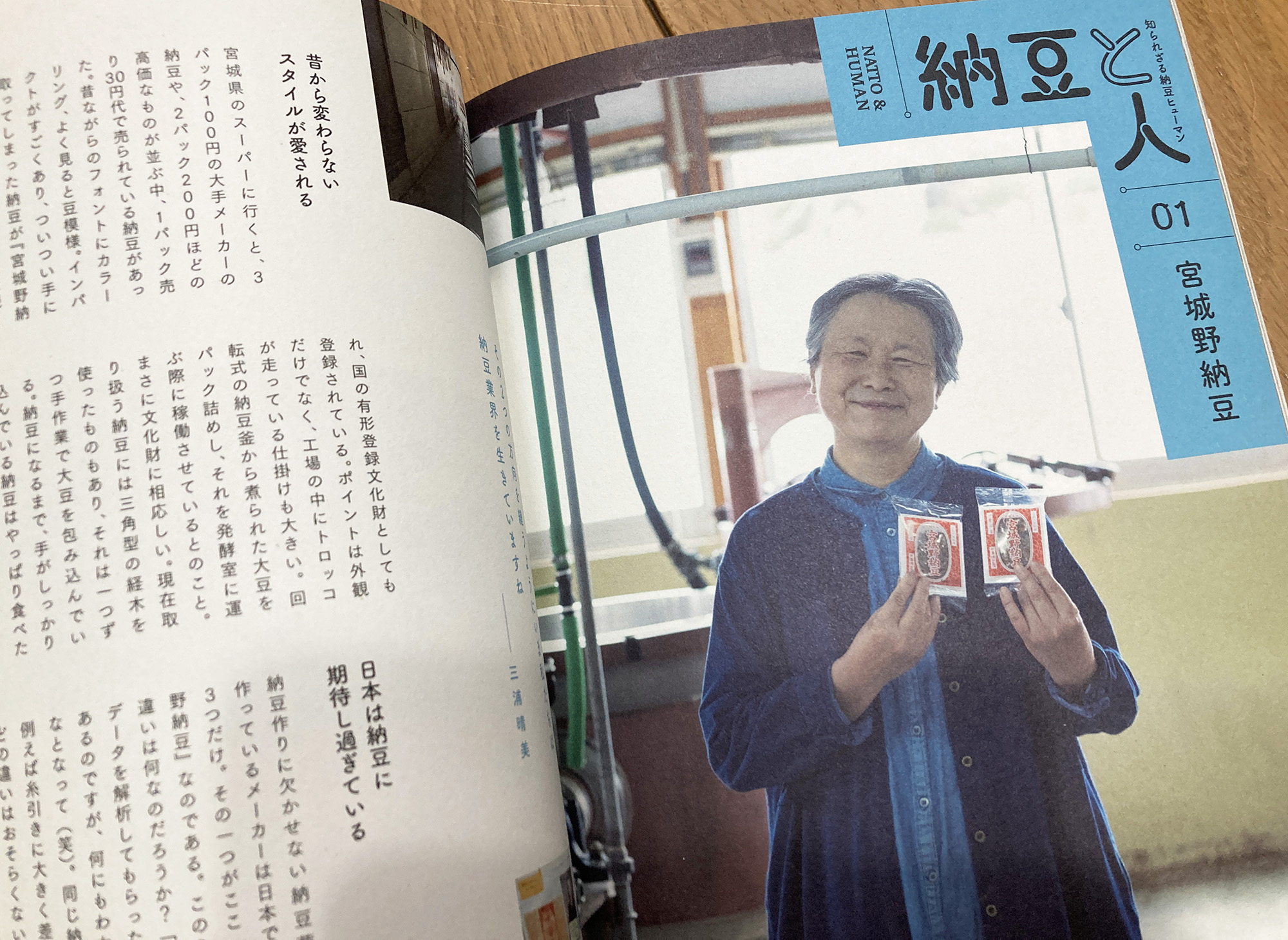

こちらは2022年に刊行された『納豆マガジン』第二号

――『納豆マガジン』はすごく凝った作りで、色々な企画があって楽しいですよね。あの中身作りもお一人で?

「はい。ただ納豆を紹介するだけじゃなく、企画も色々あった方が飽きないかなと思って。結構反応もあって、一号はもう完売したんですけど、それができてから出版イベントをやり始めたり、アパレルもやり始めて、ちょうど連動できてきたというか」

――なるほど、この「利口.」で販売されているアパレルの中にも納豆をモチーフにしたものがたくさんありますね。ちなみに一号が出たのがいつでしたっけ。

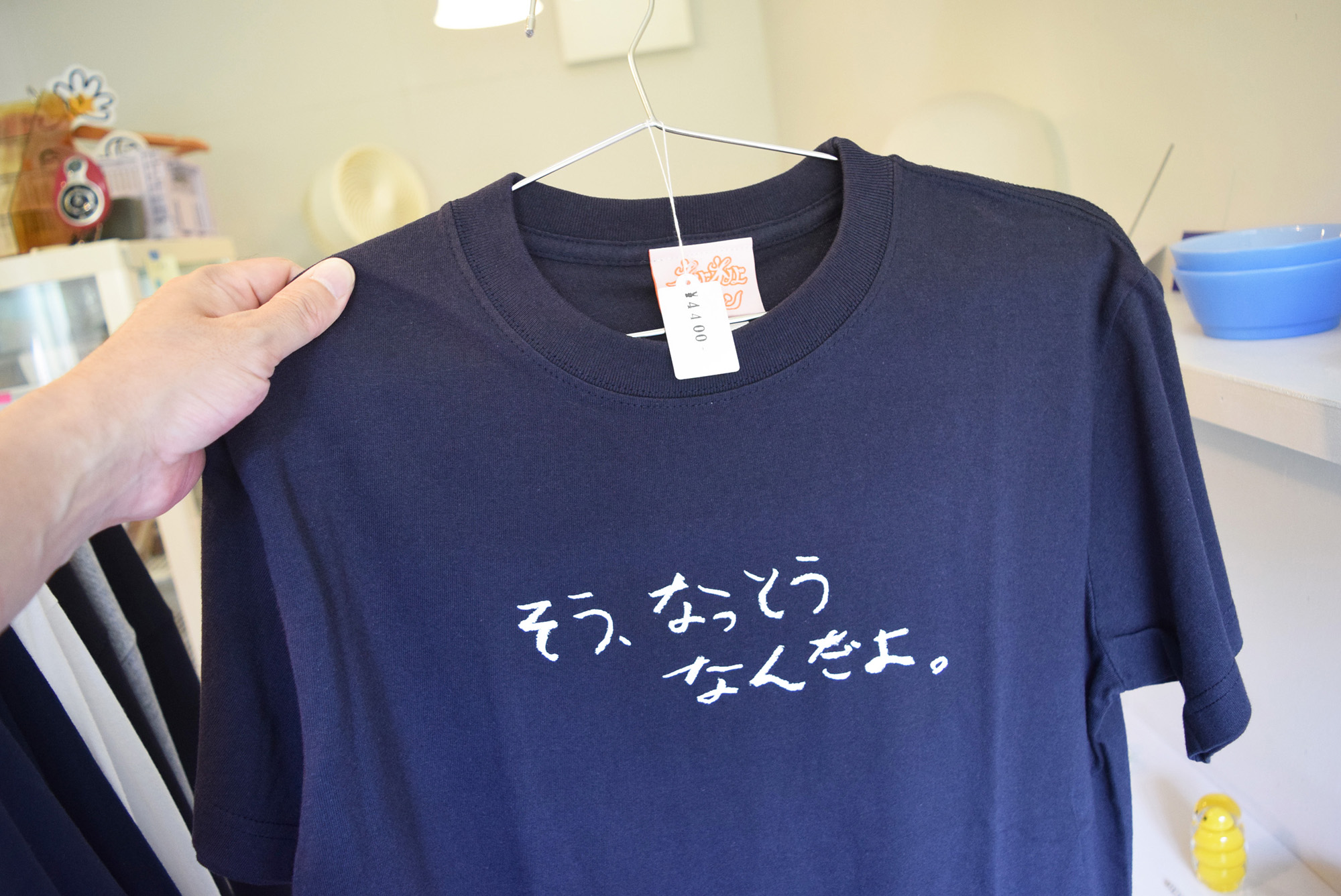

マメイケダさんの「そう、なっとうなんだよ。」という描き文字をあしらったTシャツは人気の品

「2021年ですね。めっちゃ前な気がするけど、まだ4年前なんだ(笑)」

――雑誌ができたことで色々と変わっていった部分もありますか?

「そうですね。色々なつながりができて、雑誌ができたタイミングではもうフリーになってたんで、かなり自由に動けたんです。書店界隈のイベントも多かったから、そういうつながりとか、一号ができてすぐジャーナルスタンダードとコラボしたり、知り合いの壁紙屋さんとコラボしたり」

――村上さんが『カジカジ』時代に培ってきた関係もその後につながっていますか?

「それが大きいです。それでイベントに呼ばれたりとか、コラボしようと声をかけてもらったりとか」

納豆の専門雑誌とは思えない華やかな誌面

――すごく、とんとん拍子な展開ですね。

「まあでも、そんなにお金にはなっていなかった頃で、ただただイベントで忙しいっていう(笑)」

――納豆を食べ比べていく過程で、生産者の方とのつながりが生まれたりもしましたか?

「そうですね、初めは、納豆メーカーの方って職人気質で頑固そうで、怖い人多そうみたいなイメージでしたけど(笑)、納豆マガジンで取材させてもらったら、優しい人がすごい多いなって、まあまあ個性は強いんですけど(笑)」

――メーカーの方のお話を聞けるのもすごく貴重なことですね。

「一号で取り上げたのは関西の納豆メーカーが中心だったので、割と話が通りやすかったんです。とりあえず話は聞いてくれるみたいな。それが終わって第二号では東北のメーカーを取材させてもらったんですが、そっちではまた勝手が違うんです。ただ、一号ができてたんで、実物を見せて説明できたのはよかったですね」

『納豆マガジン』には生産者へのインタビュー記事も

――納豆を食べ比べるにあたって、スーパーで売られているものってバリエーションに限りがあると思うんですけど、遠くのものを取り寄せて食べたりもするんですか?

「取り寄せもしましたし、関西では、あちこちのスーパーに行きまくりました。あとは実際に旅に出て、ご当地スーパーをまわって買って食べたりですね」

――たとえば関西のスーパーでも、スーパーごとに品揃えが違うものなんでしょうか。

「結構違います。少し遠出すればご当地の納豆がだいたいありますし、旅の途中に生産者をたずねて取材っていうのもしていましたね」

――結構、飛び込みで。

「そうです。『明日行ってもいいですか!』ぐらいの(笑)。やばいですよね」

――それは知識が一気に深まりそうですね。関西に納豆がそれだけ色々あるというのも予想外というか、それこそ昔って大阪の人はあまり納豆を食べなかったと聞きました。

「そういう話はやっぱり多いですね。子どもの頃、食卓に出なかったから今も食べないとか、そういう人は多いかもしれないです。でも健康意識が変わって、そんなに美味しいと思ってないけど健康のために食べるっていう人もいるし」

――自分は食べないけど、子どもたちには食べさせたいっていう人もいますもんね。各地をめぐって生産者の方にも会ってこられて、納豆の生産の現場を見てきて、どうでしたか?

「大手メーカーは安く商品を作れますけど、小さいメーカーはそこまで安くできないところがほとんどで、でも小さいメーカーの納豆が美味しいっていうことを自分は知っているから、そっちを助けたいっていう部分が大きくなったかもしれないですね。小さいメーカーだと、スタッフが高齢化して、後継者問題かとか色々あるみたいなので。特に東北は、小さいメーカーが多い印象ですね」

――なるほど……。納豆メーカーはやはり東日本の方に多いんでしょうか。

「いや、西も結構あります。九州にも大きなメーカーがありますし、中四国は比較的少ないんですけどね」

――『納豆図鑑』は2025年2月に刊行された本ですが、ここでは全国の納豆を紹介していますね。

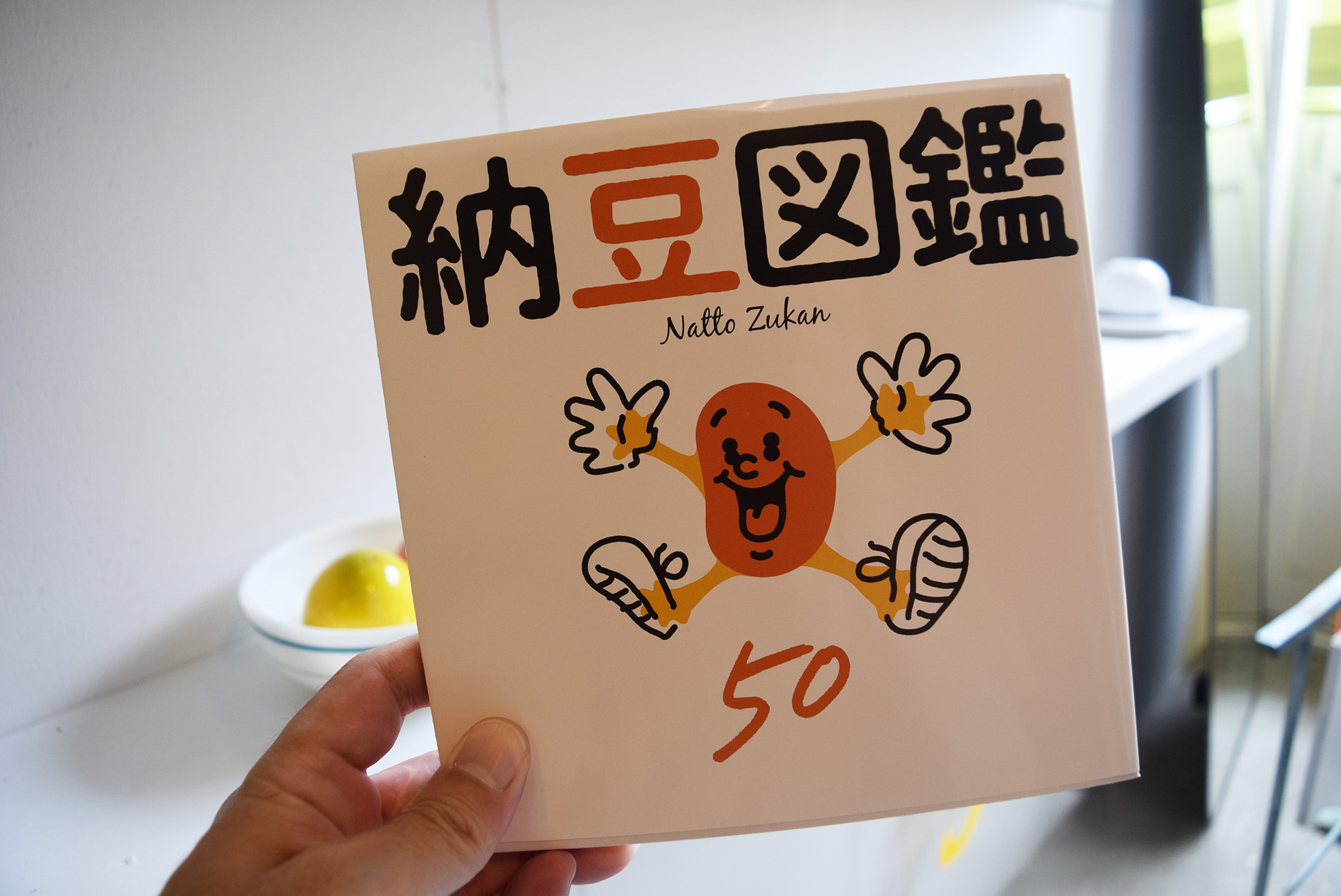

村上さんが手掛けた最新刊が『納豆図鑑』

「『納豆図鑑』の方は、どちらかというとアートブック的な感じで、見て楽しいというのを重視して、50メーカーの50種類を紹介しています。大粒、小粒、ひきわりに分けて紹介していて、カバーを外したら納豆パックになっていて、1ページ目は、納豆パックのあのシートのイメージで(笑)」

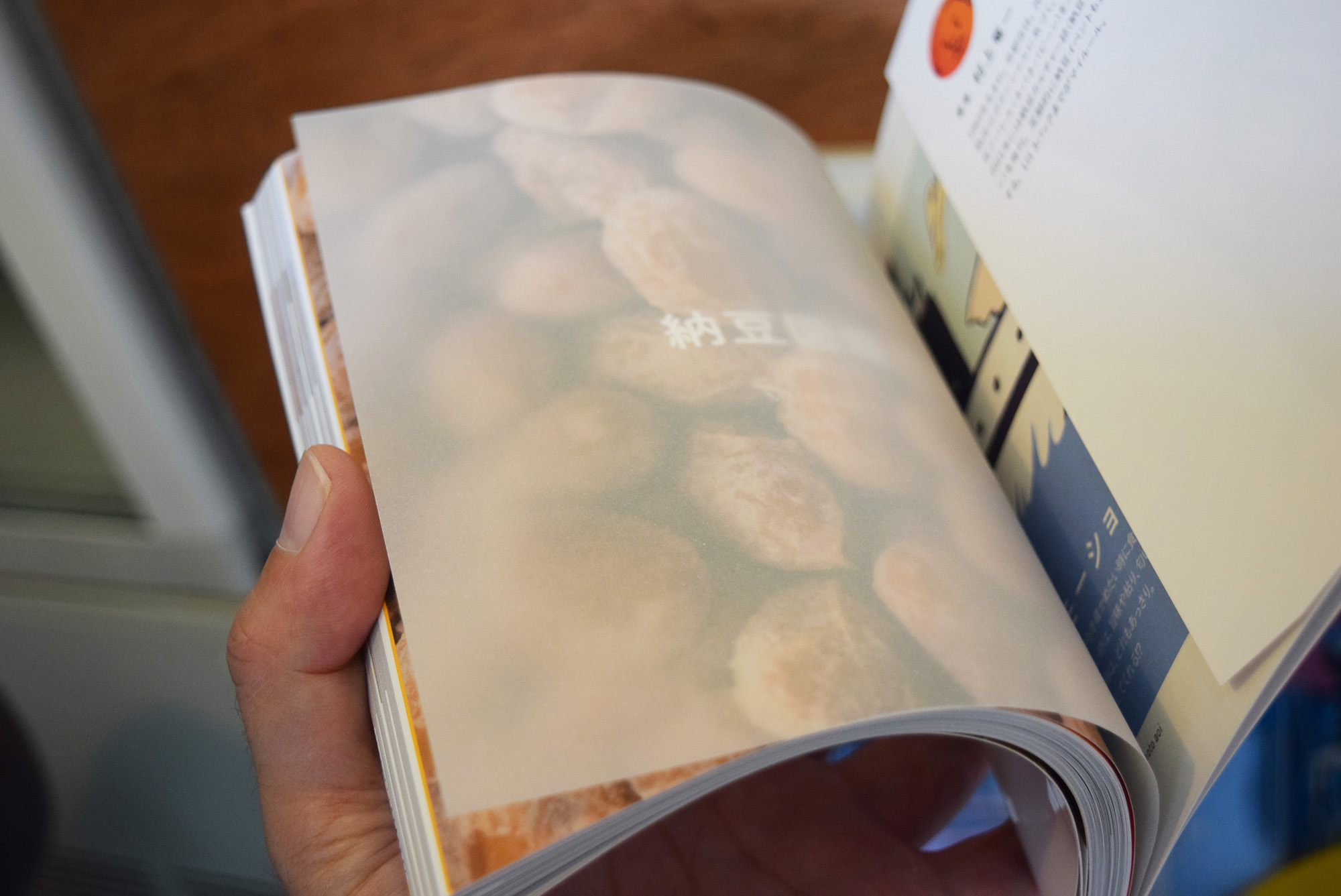

納豆パックのシートをイメージした半透明のページが挟み込まれている

――本当だ。凝った作りですね! パラパラめくっていくだけで納豆文化の広がりを感じられます。この「利口.」というお店についても伺いたいのですが、こちらは2023年オープンですか。

「そうです。7月10日、納豆の日にオープンしたので、今年(2025年)の7月で2周年なんです」

――古着もあって、納豆も売っていて、不思議なお店ですよね。

納豆の収められた冷蔵ケースの向こうに古着が並ぶ

「最初はどうしようって迷ってましたね。納豆に振り切った店にしようか、もっと色々あるお店にするか。納豆に振り切った場合、そっちに飽きられてしまったら終了だから、間口は広い方がいいかなと思って、以前、古着屋もやってたんで、古着も取り入れて、古道具ははじめは扱ってなかったんですけど、大学にいる時、こっち系の、プロダクトデザインを専攻してたんで、興味はあったんです」

――古着屋さんもやられていたんですね。

「(神戸の)塩屋の方でやっていました、それは『カジカジ』をやめてからですね」

アンティークのオブジェも販売されている

――ご出身は神戸ですか?

「いえ、出身は広島で、進学で神戸に来て、そこから神戸が長かった感じです。奥さんと出会って、奥さんが京都の人なんで、このお店ができたタイミングで京都に引っ越してきました」

――京都でお店を、しかもこういうスタイルのお店をオープンするというのは、それまでとかなり環境が変わったかと思います。

「そうですね。京都には知り合いもいないし、大阪と神戸は知り合いが多かったんですけど、でもそれが逆にいいかなって、新しい気持ちで行けるかなっていうのはありましたね」

――ここに店舗を構えたのはどういう経緯だったんですか?

「奥さんが近くの『九時五時』っていうお店で働いていて、ここを見つけてくれて。この辺りは住宅地でお店はあまりなかったんですけど、この店ができたぐらいのタイミングで蕎麦屋さんとかパン屋さんができて、いいタイミングでした。まあ、1年目はしんどかったですけどね」

――このお店のことが認知されるまでというか。

「認知されるまでもそうですし、納豆が好きな人も来てくれますけど、それが毎回というわけでもないんで。時間はかかった気がしますね」

――お店に来る人は、どちらかというとアパレルを買いに来る方が多いですか?

「そうですね。納豆を目掛けてっていうよりは、普通にインスタを見て来て、蓋をあけてみると納豆があって『なんでなん?』みたいな(笑)。そこを面白がってくれる人もいて、若い人がよく来てくれますね」

――村上さんは、普段、納豆はどうやって食べますか?

「基本、何もつけないですね」

――おお、そのままですか。タレとか醤油もなく。

「そうですね。そのまま、単体で食べます」

――薬味などは?

「いや、そのままですね」

――あの、ごはんも?

「ごはんはごはんで食べるんですけど、納豆はそれ単品で食べることがほとんどです」

――えー! そうなんですね。でもそうやって食べると味の違いがしっかりわかりそうですね。日常的に食卓には並ぶわけですね。

「はい。必ず冷蔵庫の中にありますね」

――冷蔵庫の中には色々な納豆がストックされているんでしょうか。

「スーパーでも買いますけど、どっちかっていうと、小さなメーカーのものを買うようにしていますね。京都にも大きなメーカーもあれば地元のもう少し小さな規模の会社もあって。『藤原食品』さんとか。最近あまり行けてないですけど、手伝いに行っていたこともあるんです」

――そうなんですか! 手伝いというと、どういう作業を?

「流れ作業なんですけど、ひたすら納豆パックを機械に流し込むっていう(笑)。初心者はそれをやって、そこにタレを入れる人がいたり、流れてきたやつを箱に詰めていく人がいたり、もう一人、司令塔みたいな人がいて、主婦の方が多く働いていましたね」

――機械を使いつつも、そうやって人がやっている部分があるんですね。

「そうですね。全部が機械ではないんです。人の手でしかできない部分があって」

――そういう現場を見るというのも貴重なことですね。

「そうですね。それは貴重でしたね。小さいところはそうやって作ってるところが多いですよ。工程が多いので。大手だと、最近はシートがなくてそのままパカッと開けて食べられるようになっているものなんかも多いですけど」

――あ、ちなみに今さらなんですが「利口.」という店名はどういう理由でつけられたものですか?

「扱っている古着もシャツが多かったり、メガネも好きなんで、なんとなく知的なイメージのアイテムが多くて、それで利口って感じがしたのと、漢字二文字の店名っていうのが京都っぽい気もして、他とかぶってないし、いいかもしれないって。納豆も、健康にいいっていう意味では利口な食品なのかなと」

村上さんが好きなメガネもお店にはたくさん並んでいる

――発酵食品は全般的にお好きなんですか?

「キムチがすごく好きです。キムチも極めたいんですよね」

――キムチもまた、広い世界という感じですよね。

「ですよね……。この前、韓国でポップアップショップを出したんですけど、知り合いが韓国で納豆を作ってるんです。その知り合いは韓国の人なんですが、『藤原食品』さんに修行に来ていて、そこで仲良くなったんです。韓国で納豆の製造もして、そこでイートインもしていて」

――納豆は韓国で当たり前に食べられているものですか?

「いや、普通にスーパーにあるっていうわけではないみたいです。ただ、韓国の人の間でも健康意識が高まっているみたいで、こっちだと納豆は日常食ですけど、向こうだと付加価値もつけやすいみたいです」

――ありがとうございます。8月の「発酵デザイナー小倉ヒラクの発酵マーケット KOJI/麹」ではどんなものを販売される予定ですか?

「セレクトした9種類の納豆と、Tシャツを販売する予定です。まだできてないんですけど、会期までに何かアパレルの新作も作りたいと思っています」

――直近の活動予定はありますか?

「韓国に行ったことで海外に興味が出てきていて、今年(2025年)の11月にも台湾に行くんですけど、そこではブックフェアに出るんです。グッズと本を販売する予定なんですけど、納豆のことを知ってもらいたいなと思っています」

――楽しみにしています!

雑誌編集者の経験を活かし、今もたまに編集業やライター業のお仕事もされているという村上さん。「この前は、モデルもしたんです。大変でしたけど」と、ご自身がモデルとして被写体になった雑誌も見せてくださった。穏やかでゆったりとした雰囲気でありながら、興味のあることは全力で追求して形にしてきた村上さんだからこそ、これからも、日本の納豆カルチャーをオリジナルな表現方法で広めていってくれそうな気がする。

「利口.」(Instagram)

住所:京都府京都市下京区本塩竈町534 R5.5 1D

営業時間:11~18時

定休日:水曜日・木曜日および不定休(Instagramのストーリーズでご確認ください)

(X/tumblr)

1979年生まれ水瓶座・A型。酒と徘徊が趣味の東京生まれ大阪在住のフリーライター。WEBサイト「デイリーポータルZ」「集英社新書プラス」「メシ通」などで執筆中。テクノラップバンド「チミドロ」のリーダーで、ことさら出版からはbutajiとのユニット「遠い街」のCDと、単行本『ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編』を刊行。大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』『家から5分の旅館に泊まる』(スタンド・ブックス)、『「それから」の大阪』(集英社)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(インセクツ)。パリッコとの共著に『酒の穴』『酒の穴エクストラプレーン』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)、『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』(スタンド・ブックス)。

バックナンバー