阪神梅田本店1階の催事場・食祭テラスで2025年11月5日(水)から11月10日(月)にかけて開催される「あまみ群島ワンダートリップ2」との連動企画として、奄美大島と奄美群島の一つ、加計呂麻島をたずね、島の文化や自然を体感し、そこで暮らす人々の話を聞いてきた。また、奄美群島にルーツを持つ方々が多く住む京阪神エリアで開催される奄美群島関連のイベントに参加し、その雰囲気をじっくりと味わった。

その模様を4つの切り口で記事にまとめた。自分が感じた奄美群島の魅力が少しでも伝わるものになっていればうれしい。また、これらの記事をきっかけに、奄美群島に興味を持っていただき、「あまみ群島ワンダートリップ2」に足を運んでいただければ幸いである。

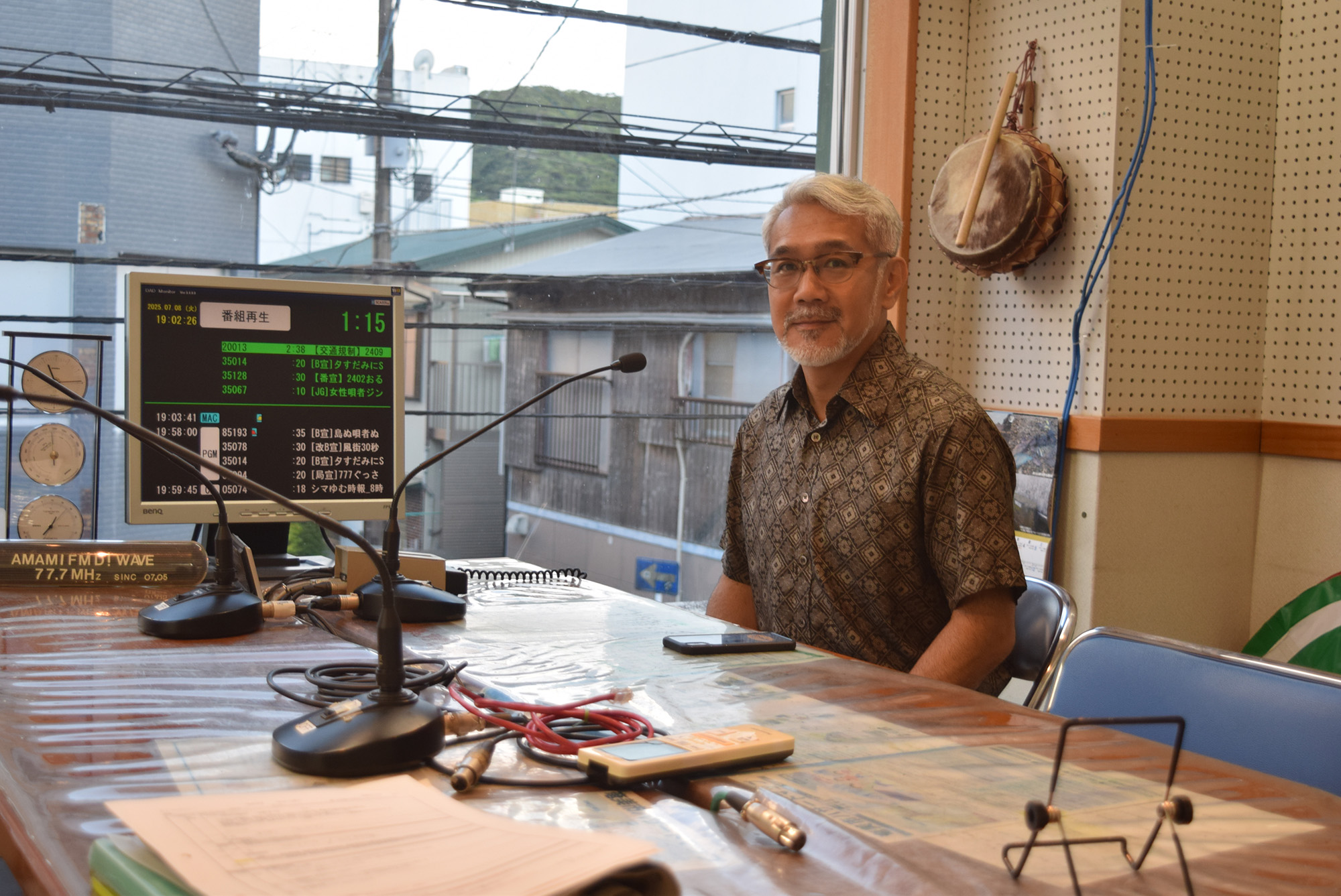

シリーズの第3回目は、奄美大島のコミュニティFM局である「あまみエフエム・ディ!ウェイヴ」の代表・麓(ふもと)憲吾さんへのインタビューをまとめたものである。

「あまみエフエム・ディ!ウェイヴ」(以下「あまみエフエム」と表記)は、に「島ッチュの島ッチュによる島ッチュのための島ラジオ」をキャッチフレーズに、2007 年に開局した。

私は大阪に住んでいるのだが、神戸の友人に「あまみエフエム」の熱心なリスナーがおり、前からその名は聞いていた。友人はサポーター会員にもなっていて、お気に入りの番組にメッセージを送ったりもしているのだという。そもそも奄美大島のコミュニティFMをどうやったら島外から聴けるのだろうと、そこからして私は知らなかったのだが、「ListenRadio(通称・リスラジ)」というサービスを利用すると、PCのブラウザでも、スマートフォンのアプリでも、無料で簡単に全国各地のコミュニティFMを聴くことができ、その中に「あまみエフエム」も参加しているのだそう。

試しに「リスラジ」のWEBサイトにアクセスして「あまみエフエム」を選局してみると、本当に簡単に聴くことができた。そして聴いてみると、シマ唄が流れたり、「どこそこの施設でビアガーデンがオープンした」というような街のリアルタイムな情報が提供されていたりして、奄美大島の今と、遠く離れた自分の部屋とが繋がった気がした。コミュニティFMというものはどこでもある程度はそうなのかもしれないが、「あまみエフエム」は特にローカル感を大切にしているように聴こえ、それ以来、仕事をしながらなんとなく「あまみエフエム」を流すことが多くなった。

リスナー歴はまったく浅い私だが、今回、奄美大島への取材旅の中で「あまみエフエム」の設立者である麓憲吾さんにお話を聞く機会を得たことをとてもうれしく思った。「きっと友人がうらやましがるだろうな」と、そんなよこしまなことを少しだけ考えながら、まずは麓さんの生い立ちと、「あまみエフエム」の開局に至るまでの経緯を伺った。

「あまみエフエム」の代表・麓憲吾さん

――開局までの経緯……の前に、生い立ちから伺ってもいいでしょうか。

長くなりますけど、いいですか(笑)。この近くで育ったんですけど、男三兄弟の一番末っ子ということもあって、兄が音楽好きでよく音楽を聴いていたんです。自分も小学校の時から興味が湧いて、兄貴2人は聴くだけだったんですけど、自分は小学校の後半ぐらいから楽器をやりたいという衝動に駆られて、中学校に入ってドラムから始めて。でも音楽をやる手段が吹奏楽部に入るしかなくて、クラシックには全然興味がなかったんですけど(笑)、部活をやりながら、ロックバンドをやり始めたんです。それで新聞配達をしてドラムセットを買って、買ったところまでいいんですけど、やっぱり家で叩くと近隣から苦情が来て。

――なるほど。騒がしいと。

島にスタジオがないので。で、メンバーも集めたりしても、練習場所がないし、公民館とか色々なところを転々として、それがやっと形になっても、コンサートを開くにも自分たちで段取りしないといけないんです。だんだんそういうことをやっていると、バンドのリーダーポジションでありながら、裏方気質にもなっていって(笑)。

――演奏の場、そのものを作っていかないといけないというか。

そうですね。そういうのが中学高校とずっと続いて、それでまあ、ミュージシャンより裏方気質の方の意識が強くなっていった感じなんですけど。

――セオリーが存在しないというか、一からやらないといけなかったんですね。

自分たちで見つけていくしか、作っていくしかなくて。それで、バンド活動に明け暮れたという感じなんですけど。

中高生の頃はバンド活動に打ち込んでいたという麓さん

――その頃はどういうモチベーションでやっていたんですか? 名を挙げようとか……。

そういうことを考えるフェーズでもなくて、地元でメディアから流れてくる音楽とか、CDで聴いた音楽を再現するっていうことだけが目標みたいな感じでしたね。本当に周りに娯楽がなかったので、コンサートを開催すればすごく中高生がたくさん、200名とか300名とか見に来てたんで。

――そんなに! すごいですね。それで麓さんたちのバンドを見て、「俺たちもやろう」みたいな人が増えてくる?

そういう感覚はありましたね。

――それはずっと高校以降も続けられたんですか?

いや、高校卒業して島の人は9割は就職か進学で出ていくんですよ。それでバラバラになってしまうので。最初、神奈川の相模原の方に就職で行ったんですけど、なかなか都会の生活に馴染めず。

――そうだったんですね。

一番だらしないというか、すごく精神的に落ち込んでいる時期で、自分がリーダーシップを振るってやれていたことが、都会に行って一人になった時に何もできないことに気づいて。結局、威張ってリーダー気質のつもりが、周りが協力してついてきてくれただけだったんだなっていうのに気づいて。それから、仕事も辞めて転々としたりして。

――なるほど。

音楽活動も会社の先輩たちとまた始めたんですけど、なんかやっぱり、不思議な感じというか。高校の時に、例えば学校に行って弁当食べてて「今日の夕方練習でもするか」みたいなノリでできていたことが、「数週間後のスタジオを抑えて約束をする」という形みたいなことに何か違和感を覚えたというか。

――ちょっと遠くなってしまったという。

音楽がちょっと義務感になってきてしまって、なんか楽しくなくてですね、東京で仕事も落ち着いて音楽もそうやって、できてはいたんですけども。

――ちょっとしっくりこない感じではあったんですね。

で、島を出る時は「もうこんな島に帰ってくんなよ」みたいな感じで、内地で一旗あげるという感じで親とか友達に見送られたので、当時、島に帰ってくるということには、あまりいい印象がなかったんですよ。でも、「なぜ自分の生まれ育ったところに戻っちゃダメなんだろう」という思いがあって、だからこそ、帰ることにしました。やっぱり自分のことを知ってくれている人たちと何かを生み出したいと思って、まあ、周りからは「挫折して帰ってきたんだろう」っていう目で見られるんですけど、帰ってみたんです。

一度は島外に出て、再び奄美大島へ戻ってきたという

――おいくつぐらいの頃ですか?

23歳ぐらいの時でした。親父が大工の棟梁だったんで、とりあえず大工の見習いをやってたんですけども、同級生もちょいちょい帰ってき始めたんです。自分が帰ったことによって。みんな都会を一回見に行っているので、「島にあれがない、これがない」とブツブツ言いながらやってたんで(笑)、「じゃあ自分たちで島を楽しくしようよ」ということで、またイベントごとを、飲み屋さんとか公民館を借りてやり始めたんです。そしたらやっぱり娯楽がないんで、お客さんがドッと来るんですね。演者さんもだんだん増えてきて。みんなこういう環境をやっぱり求めてるんだなと思った時に、どこか常設の場所があればいいのになと思って。

――なるほど、一過性のイベントとかではなく、いつもある場所を。

そうですね。「これはやっぱり自分でちゃんと環境づくりをしないといけないんだろうな」と思った時に、さらに裏方意識に火がついて、親父に頭を下げて、「大工は島にたくさんいるし、今から自分がやろうと思ってることをできるのは多分自分しかいないから」と、たまたま今のこの場所の1階が空き店舗になったこともあって、屋仁川(やにがわ)通りでこの広いスペースもなかなかないので「これはもう腹をくくるしかないな」と思って、それで27歳の時にトンカチし始めて、店を作り出したという感じでしたね。

――自分の手でって感じだったんですね。

それが「ASiVi(アシビ)」というライブハウスのスタートでした。

「ASiVi」は「あまみエフエム」と同じ建物に入っている

――その場を作るのも大変だったわけですか。

その間も仲間たちとイベントは色々やっていたんですけど、人はたくさん来るんで収益性は高かったんですよ。ただ、自分は「このお金があるんだったら機材を買おう」と、環境をより良くしたいという思いがあったんですけど、そういうところで、意識の違いが生まれて、今のメリットや楽しさか、未来への環境づくりかという岐路に立たされ、自分は後者へと暴走してしまったことがあるんですけど(笑)。

――それで「ASiVi」がオープンしたのが1998年ですか。

平成10年10月10日です(笑)。

――ゾロ目がお好きで?

まあ、たまたまです(笑)。

――ははは。でもそこから「あまみエフエム」がスタートするまでは9年近くあるわけですよね。その間はどんな感じでしたか?

最初に場所を作って、普通はまあ20代とか30代で自分の店を作るっていうのは自分の城を作るような感覚だと思うんですよ。自分を表現したいというか。全然そうじゃなくて、公園のようなスペースを作ってみんなに活用してもらいたい。だからもう絶対裏方に徹しようと思って、ライバルのバンドが出る時でも、自分はそのバンドのためにマイクセッティングしたりということをずっとやっていくと信用してもらえる感じになってきて。そういった感じでみんなが活用する場所になってきて。

名瀬(なぜ)の繁華街、屋仁川通り沿いにライブハウスとスタジオはある

――麓さんがそういう場を作りたいんだっていうことが周りにも伝わっていったわけですね。

自分が島に帰ってきばかりの頃は音楽をやっている人たちがいくつかの派閥に分かれていたんです。それがすごくもったいないと思って、同じ音楽やってるのに、それがこんな小さい島で分かれてしてしまっているってどういうこと?って思って。それで自分がババ抜きのババを引くからって。でもそれでも抵抗を感じる人もいるだろうなと思ったんで、裏方に徹するという姿勢を見せないと理解してもらえないだろうなと思って。

――そういう考えがあったんですね。

そういうことをやっていて、ちょうど1998年、元ちとせがインディースに挑むというタイミングだったんです。そこから、「シマ唄のことも応援しないといかんな」と思ってね。その時までシマ唄はもう全然眼中になかったんですよ。でも島外からプロのミュージシャンが来た時に「奄美のシマ唄すごいね」って言われたりして、自分も応援しないといかんなと思って。そこからちょっとスイッチが入ったんですけども、それでシマ唄と関わりつつ(元)ちとせが2002年にデビューするまで、色々と、地元に地元の文化を認識させるというような活動をやってきて、島外のものに憧れることが多い中、足元にあるものがかっこいいということ、アイデンティティみたいなものがだんだんテーマになってきて。

――うんうん。

ところが2002年に彼女が『ワダツミの木』でデビューして、オリコンチャート1位で86万枚、奄美大島という言葉と(元)ちとせの名前が知れ渡って、ドドンッてなるわけですよ。そうすることによって、地元でも「やっぱり元ちとせがすごい。シマ唄の可能性はすごい」という再認識が起こるんですけども、これがなんで中央メディアからの逆輸入的な感覚によってしかもたらされないのかということが悔しくて、自分たちでそれを獲得したかったなというのがすごくあって、でも、彼女があそこまで売れないとメディアから聴こえてこず、TSUTAYAにCDを買いに行くっていう行為もないわけですよ、あそこまで行かないと。あそこまで行かないと地元で聴こえてくるという環境にならないわけです。

――なるほど。

それはすごい課題だなと思って、地元に音声メディアがあるべきだというふうに思い始めたんですけど、「これって音楽だけのことじゃないよね」って。歴史、文化、自然のことだったりとか。自分たちで自分たちのことを知るっていう環境づくりっていうのが。鹿児島県でありつつ、380キロ離れた本土の放送ばかりを当たり前に聞いていたということに対して、今まで鹿児島のメディアを、窓を覗くようにして見ていたのが、自分たちの鏡のようなメディアを持つべきだっていうのを、すごく思ったんですね。そこからラジオがあったらいいっていうスイッチが入っちゃったんですよね。

「あまみエフエム」のスタジオ前

――それから開局までは課題もあったんですか?

時間がかかりましたね。(元)ちとせがデビューした時にスイッチが入ったので、それから5年はかかったんですね。ライブハウスは大工の腕でできるんですけど(笑)、許認可事業だったので、あと、電波送信という特殊な技術が必要だったので。でもそういう夢を語っていると、応援するという地元の企業さんも出てきて。

――費用がやっぱりかかってくる。

かかりましたね。それまでもアイデンティティをテーマに復帰50周年という6000名ぐらい動員した大きな野外イベントがあって、奄美パークの野外でやったんですけど、そこで収支が赤字になることはわかってたんで、銀行から500万ぐらい借りて、スタンバイしてたんですけど。音響や照明とかも沖縄とか鹿児島から持ってこないといけなかったり、すごく費用かかって、大きな赤字を食らって。

――おお……。

それでもやってよかったなというイベントだったんですけど、なんとかお金を貸してくれた金融機関があって、それは5、6年で返したんですけど、そういう中でラジオ局をやるって言い出したんで、みんなに呆れられてたんですけど、さらに借金して、協力会社と折半して、2500万でラジオ局を立ち上げた感じです。お金の話で生々しいですけど(笑)。

――いやー、根性がすごいです。でも、ラジオ局が開局したからといっても、お金が入ってくるというあてはあるものなんですか?

地元の商工会議所とか行政とかも支援して第三セクターみたいな感じで立ち上がるのがスタンダードなんですけども、自分からすると、地元のコミュニケーションというか、知人の話しかしてないようなコミュニティとラジオとの相性が絶対いいって思ったんですよ。その生活の様とか、そういった感覚とのマッチングが絶対いいなと思って。

――なるほど、今の「あまみエフエム」の感じはすでにその時の構想にあったんですね。

そうなんですよ。どうしてもシティFMというか、おしゃれな感じに作ってしまいがちなんですけど、あえてローカルの田舎臭いと思っていたモノゴトをポップにやることの方が、地元の人にも外から来た人にも面白がってもらえると思ったので。最初、スタッフはカフェミュージックとかをかけたがってたんですよ(笑)、絶対そんなんやめた方がいいって(笑)。そこを自分たちでセレクトして、普通はかからない地元の音楽をかけるんだっていうことに徹して始めて、実験だったんですけど、最初はもうみんなくすぐったいというか、メディアから島の言葉が流れてくるなんてありえなかったので、最初はやっぱり違和感とか、色々な意見があったんですけど、絶対に馴染むからと思って。

――なるほど、そういうところに頼らないから自分たちのやりたいことができると。

やっぱり自分が奄美大島にいながら集落じゃなくて街にいるので、対比しやすい、気づきやすかったという部分もありますね。集落の人たちは普段着で、街の人たちはおしゃれして、そのおしゃれでセパレートするわけじゃないですか。「俺は違う、私は違う」という表現をする。その本質を考えたときに、それで何を表現してるんだっけ、何のために表現してるんだろうとかって、課題を考えやすいというか、そういう環境だったので、もちろんおしゃれも大事な趣味ですけど、ラジオを作る時に、おしゃれな選択肢だと本当の共感を生まないんじゃないかって。イベントでは非日常を作っているので、メディアでは日常を作りたいというのがすごくあったんです。

――でも、またお金の話に戻って申し訳ないんですけど、開局したからといってすぐに借りたお金が返せるという見込みは……?

はい。常にギリギリですけど(笑)、ありがたいことに、NPOで立ち上げて、NPOで立ち上がるラジオ局も日本で珍しかったんですけど、それとサポーター会員の皆さんから会費をいただいて、それがまあ今2000名ぐらいいるんですけど、そこがうちにとってモチベーションになっています。みんなに応援してもらって、育ててもらってやれている、みたいなところがあるんですね。

通りを見下ろせるスタジオから「あまみエフエム」が放送されている

――私が「あまみエフエム」を聴いて感じるローカルな面白さというのは開局当時からのものだったんですね。

そうですね、開局する前に色々なところを見に行ったんですけど、なんかしっくりこなくて。この感じでやると島の感じは伝わらないなというのもあったので。なんで普段の会話の調子を放送に乗っけちゃダメなんだろうって。ちゃんとやればやるほど、正しいんだけども伝わらないっていうのはなんなんだろうなって思ったり。

――開局当初から変化してきた部分はあったりしますか?

一番大きくは、2010年の奄美豪雨災害の時の災害対応でしたね。

――そうですよね。その時に、コミュニティラジオがここにある意味がすごく発揮されたというお話を聞きました。その時に価値が認められたみたいな感じがあったんですか?

そうですね。そこも悔しかったですね。そこでやっと認識されたということが。

――何かがないとわかってもらえないというか。

自分たちの努力で伝わったことではなくて、天災によって自分たちの存在意義が映えたっていうだけなので。

――うんうん。それでも、それがきっかけでファンの方が増えたりはしましたか?

しましたね。サポーターも増えましたし、行政支援も加速しましたし……でも、悔しい、今でも悔しいです、本当は。

――麓さんとしては、今はどういう時期になっているんでしょうか。

開局前は、島の精神性とか文化と向き合うっていうスタンスが島の人たちには薄かったと思うんです。2007年の開局まで、島の方言を積極的に使おうなんていう認識は島になかったんですよ。でもラジオでこういう風にやってると、なんとなく空気感ができて、「使っていいんだ。使ってみよう」みたいな認識になって、行政挨拶とかも「うがみんしょーら(こんにちは)」って挨拶したり、2007年以前は絶対なかったです。でも、今は当たり前のように使うんですよ。間接的にでもそういう感化ができたのはすごくいいなとは思っていますね。

――影響力があるわけですね。

だんだんみんなが島の物事にこだわり出して、社名とかキャッチコピーも島口(奄美の方言)だったり、島の物を持つようになったり、元ちとせ以降というか、2002年からだんだんそうなっていったというのはあるんです。それでアイデンティティも出てきて、その影響は子どもたちにも如実に出てきているんですけど、それと並行して世界自然遺産への登録があって、観光客も来るようになって、観光の方も潤っている中で、自分たちが本当に伝えたかったものがちょっと浅く伝わっているなっていうのが今の課題だなと思っていて。

――なるほど。そういう面も出てくる……。

今の方が文化的にやばいと思っています。シマ唄一つとっても、アマチュアリズムというテイストがすごく大事だったものが、プロ化していくことで失われるだろうなと思っています。何百年続いてきたのは、生活文化としての歌で、芸術文化としてのエンターテイメントの歌ではないんです。もちろん、エンターテイメントの部分も観光的な観点から求められるべきではあるんですけど、でもそっちが軸になると、多分、続いてきたアマチュアリズムが失われるだろうなと。だからこそ今が一番やばい時期で、そこをどう言語化してどういう風に伝えていくのかっていうのが課題だと思うんですけど、飲み込まれそうです。

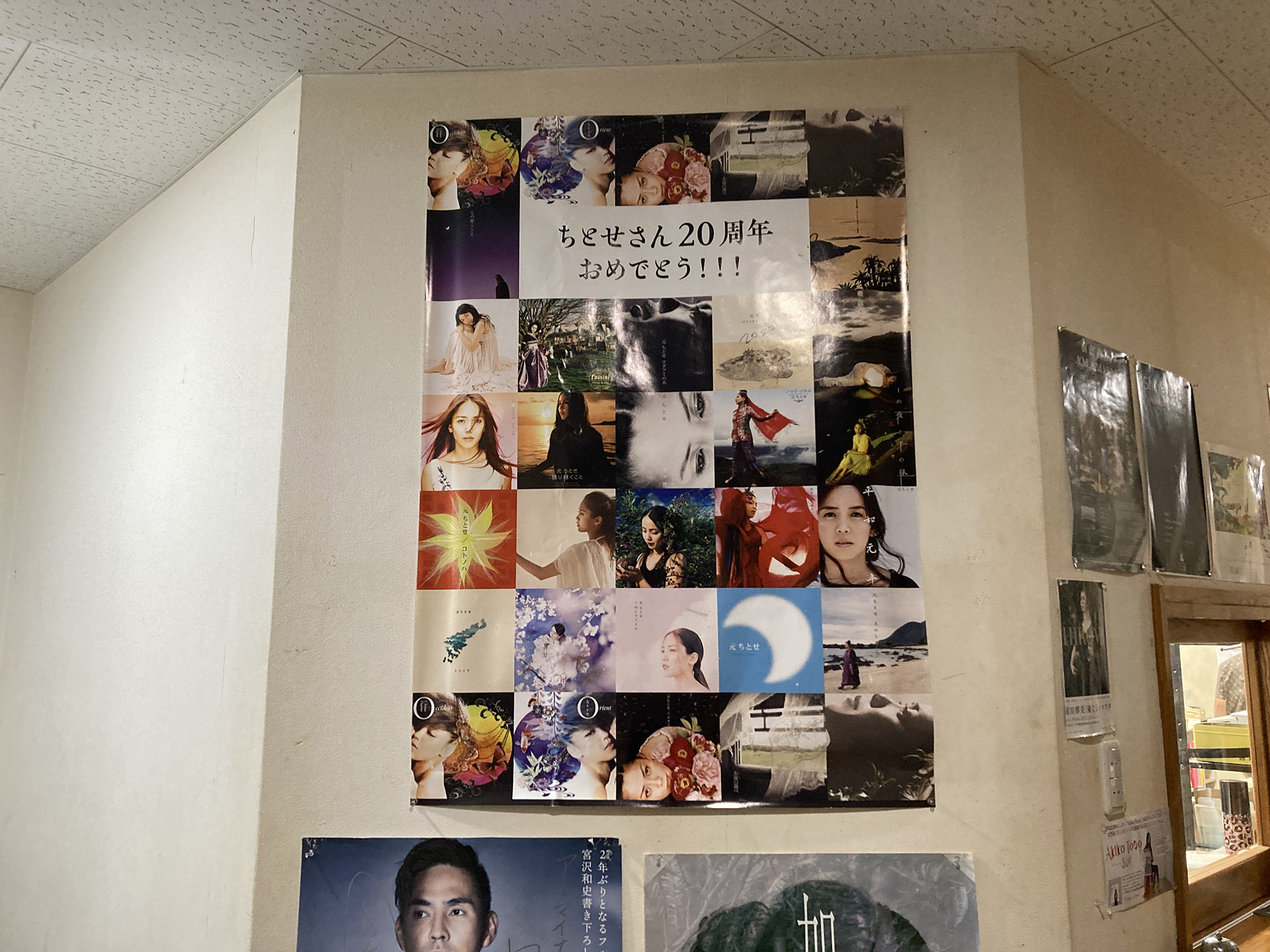

スタジオの壁に貼られていた元ちとせさんのポスター

――今は観光的な側面にばかり目がいっているというか。

そうですね。もちろん、バランスだと思うんです。経済的に潤うことも大事ですし。だから、本当は、客観的ブランドができあがるのはもっと後で良かったなと思って。もうちょっと醸成してベースができてないと……島の物が魅力的だっていうことは伝わったんだけど、その本質の、何が大切かっていうところまで、まだ伝えきれていなかった。

――それがないままに広まってしまうと危ないっていうことですよね。

そう、花の部分だけを見せて、しっかり根を張れていないという感じですね。

――これからどうしていこうというお考えはありますか?

それは唄者(うたしゃ。シマ唄の歌い手)のみんなともすごく語り合っていて、多くの唄者もそれが課題だと思っていて、それぞれに意識の分離が始まってきたなっていう状況で、そこで利害関係が生まれることを危惧していて、一回みんなで集まって今後の将来のビジョンを話し合っておきたいと思っていますね。もちろん、対外的に活躍する唄者も役割として必要で、ルーツを守る唄者も必要で、お互いに役割があるよねって相互リスペクトでやっていきましょうという。

――元ちとせさんによってシマ唄が注目されて以降、唄者の方が増えたりとか、いい面もあるわけですよね。

若い世代の唄者も増えてきました。今はシマ唄に携わることが島の生まれたこどもたちにとって、存在意義を感じる自己表現にもなってきていますが、まだ子どもなので、唄の型を踏襲するばかりで、先人の想いや深みを覚えるのに時間がかかりそうだなあとよく次世代への課題を(元)ちとせと話をしたりします。

――元ちとせさんに影響力があったからこそムーブメントが生まれたわけですもんね。

親子関係と一緒ですよね。自分の影響で唄を始めようという人がいて。彼女もすごくそこは懸念もしていて、デビューしてからしばらくはステージで、シマ唄は歌ってなかったんで。そこは本人の影響や責任を感じていて、歌うことに躊躇があったと思いますね。

――なるほど……ねじれがあるというか。そういう思いは「あまみエフエム」の番組作りにも反映されていたりするものですか? 奄美のカルチャーがどんな風な注目のされ方をするのがいいかというか。

そこは毎朝ここでスタッフみんなと語り合ってるんですけど、今までは島の空気感を伝えるというような抽象的なことを目標にしていたけども、今は島外の人たちもだいぶ関わるようになって、今までよりも具体的なフレーズを用意しないといけない時期に来てるかもねと、それはうちらしくないのかもしれないけど、それをやらないとみんなに伝わらないかもしれないねっていうことは言っています。

――フレーズっていうのはどういうことでしょうか。

「島っていいよね」だけじゃなくて、「どのようにいいのか」。島のコミュニケーションのあり方とか、他者に対しての思いやりだとかっていうことを、もっと具体的に、「何ゆえそういうものが生まれたのか」ということを考えたいと。共同体の中にはあったかい面もあれば煩いもあるけど、その煩いを超えるからこそ絆があって、他者に対しての相互扶助の精神というか、ギブアンドギブ的な精神でいるからまた自分に返ってくるものがある。そういう精神がなぜ生まれたのかということをしっかり説明して共有していかないと。「我々がなぜ我々であるのか」ということを語れるようにしないといけない。

光栄なことに、私もスタジオに座らせていただいた

――そこをみんなが理解していたら、大事な部分が守られていきそうですもんね。

そういう話をずっとしていますね。自分たちは、島の集落の中にある情緒を大事にしたいという放送スタンスでやってきたわけですけど、その集落の情緒を明確に表現して、街の人の意識を変えていきたいというイメージなんですよね。

――「なんとなくいいよね」で済ませてしまうと失われてしまうからこそ。

ただ、集落の情緒というのは無意識に存在していたものなので、そこに具体的なフレーズが与えられると、そっちに誘導されて変わっていきやすい面もあるんですよ。だからすごく気をつけないといけない。だからこそ内と外の間に入るマネージメントができる人がいないと流されてしまうというか。そこはうまく調整しないといけないなと。

――それをスタッフのみなさんと共有していると。

そうですね。すごく朝は、語っています(笑)。二日酔いの朝はすごく話が長くなりますね(笑)。

――「あまみエフエム」って運営スタッフの方はどれぐらいいるんですか?

常勤が4名で、パートさんが5、6名ぐらいいます。あと、外から手伝いに来てくれるパーソナリティも5名ぐらいいて。

――私も「リスラジ」でよく「あまみエフエム」を聴いて和んだりしているんですけど、そういう本来の放送エリア外からの反響も多いですか?

そうですね。リスラジで聞いてくださっている方がコンスタントにいて、色々とリアクションをいただいていますね。関西、関東で聴いて下さっている方が多いですね。

――それこそ奄美出身の方が島外に出て聴いたりもしているんですかね。

そういう方も多いと思います。通勤の途中に聴いたりとか。

――なるほど、でもこう、ローカルな雰囲気で楽しいなと思いながら聴いていたんですけど、裏側にそういうお考えがあったというのが知れてよかったです。

自分はライブハウスもラジオもそうですけど、自分が表に出ちゃダメだと思ってきて、だから、こんなことを語ってもしょうがない(笑)。

――いえいえ、大事なお話だと思います! ライブハウスを運営されていて、そこに若いバンドが出たりもするんですか?

今週末(7月12日、13日)も大浜海浜公園で、地元のアマチュアバンドが50組ぐらい出演する野外イベントを主催して、それもずっと。「ASiVi」のオープンから続いているので、もう、27年続けています。

「あまみエフエム」が毎年主催する「大浜サマーフェスティバル」のポスター

――今はどんなバンドが多いですか?

それが面白くて、1998年にライブハウスをオープンして、やっぱり島にプロのミューシャンが来る機会って少ないわけです。だからどうしても憧れの音楽をコピーするというのが主流だったんですけども、「ASiVi」を開けて4、5年ぐらいするとオリジナル曲をみんなが演奏するようになって。日常的にライブハウスで演奏することができるようになって、創作するようになって、だから今コピーバンドは一つもいないです。

――そうなんですね。それはすごく大きな影響ですね。

みんなだいたい一度は島から出て、また帰ってきているというのもあるんですけど、シマ唄と同じスタンスで、アマチュアリズムを大事にしているんですよ。仕事しながら仲間たちと音を出すのが幸せだっていうスタンスなんで。自分はそれがすごく好きで、そういう風に続けられるなら解散する必要もないですよね(笑)。それが続くってことなんだろうなと思って、自分はすごくたくましく思っています。

――麓さんにとって島外の経験も大きかったんですかね。

そうですね。いじけた分、ちょっと繊細になれましたね(笑)。この島の世界から出て行って、浮遊してモラトリアムになって、アイデンティティを探してあちこち行ったけど、たどり着かず、地元に戻ってきて、それをだんだん獲得していくという中で、それを形にした仕事がだんだんと大きなミッションに繋がっていって、地域のことに至ったという。それも最初は個人的な私事からで、使いごとの仕事が、志の志事に変わっていったという感じですかね。

――ドラムを叩く時のような、表現したいという自分の面はたまに出てくるんですか?

そこにはあまり興味がないというか……たまに高校の時の同級生とかとやる時もあるんですけど。6年前、高校の時にやっていたバンドで30年ぶりぐらいにやって、感慨深かったですね。自分の店であの時のバンドでやるっていう感覚も、改めてこう、色々なことを考えさせられましたね。

――麓さんの存在があったからこそ、守られてきたものがあるんだなと感じました。

たとえばライブパフォーマンスで、クオリティは低いかもしれないけど、お客さんはすごく喜んでいる状態があって、島外から来た人がそれを見たら「なんだこの身内ノリは」と思うようなシチュエーションって結構あるんですけど、自分は「いや、この形に勝るものないだろう」と思うんです。それを“共感本質”という言葉で表現してるんですけど、喜ぼう、楽しもうというスタンスが共有されているという。理解するというか、受け止める前提でいること。品定めをしてやろうという姿勢ではないわけです。愛があるなと、そういう共感を大事にしたいと思っています。

――まさにそういう雰囲気が「あまみエフエム」の放送にもあるような気がします。貴重なお話を、ありがとうございました。

麓さん、ありがとうございました!

と、麓さんのお話を聞くと、ただ単に「島のローカルな雰囲気を伝えて身近に感じてもらう」というようなわかりやすいところを目標にしているのではなく、島の人たちが島外の視線に気を遣わず、いつも通りの自分たちをそのまま誇るためにどうすべきかということをずっと繰り返し考えてきたのだろうということが伝わってくる。毎日のように周囲の人と話し合い、自問自答しながら、練り上げられた思いがあるからこそ、あのように自由気ままなムードが維持されているのだ。

取材後、「あまみエフエム」のスタジオとライブハウス「ASiVi」がある屋仁川通り(通称・やんご通り)近くにある居酒屋で打ち上げをした。「あまみエフエム」でMCを務める渡陽子さんも駆けつけてくれ、賑やかな酒宴となった。麓さんも渡さんも、黒糖焼酎のソーダ割りを水のようにスイスイと飲む。そのペースに乗せられて早々にほろ酔いとなりつつ、島ならではのものをずっと大切にしてきた麓さんが聞かせてくれた言葉を、ぼんやりと思い返していた。

(X/tumblr)

1979年生まれ水瓶座・A型。酒と徘徊が趣味の東京生まれ大阪在住のフリーライター。WEBサイト「デイリーポータルZ」「集英社新書プラス」「メシ通」などで執筆中。テクノラップバンド「チミドロ」のリーダーで、ことさら出版からはbutajiとのユニット「遠い街」のCDと、単行本『ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編』、『ずっとあった店 BARレモン・ハート編』を刊行。大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』『家から5分の旅館に泊まる』(スタンド・ブックス)、『「それから」の大阪』(集英社)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(インセクツ)。パリッコとの共著に『酒の穴』『酒の穴エクストラプレーン』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)、『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』(スタンド・ブックス)。

バックナンバー