阪神梅田本店1階の催事場・食祭テラスで2025年11月5日(水)から11月10日(月)にかけて開催される「あまみ群島ワンダートリップ2」との連動企画として、奄美大島と奄美群島の一つ、加計呂麻島をたずね、島の文化や自然を体感し、そこで暮らす人々の話を聞いてきた。また、奄美群島にルーツを持つ方々が多く住む京阪神エリアで開催される奄美群島関連のイベントに参加し、その雰囲気をじっくりと味わった。

その模様を4つの切り口で記事にまとめた。自分が感じた奄美群島の魅力が少しでも伝わるものになっていればうれしい。また、これらの記事をきっかけに、奄美群島に興味を持っていただき、「あまみ群島ワンダートリップ2」に足を運んでいただければ幸いである。

シリーズの第1回目として、奄美群島でのみ製造が許可されている「黒糖焼酎」について、様々な形でその文化を守り、魅力を伝えている方々のお話を伺った。

今回は、奄美大島の名瀬(なぜ)に店舗を構え、常時170種類以上の黒糖焼酎の銘柄を取り扱い、その普及に努めている「酒屋まえかわ」の前川健悟さん、1927年に創業した蔵元・西平酒造の4代目として革新的な酒造りを進めている西平せれなさん、1951年に創業し、「かめ仕込」という昔ながらの製法を守る富田酒造場の富田真行さんと、黒糖焼酎の次代を担う方々にお話を聞くことができた。

と、その前に、「黒糖焼酎」について基礎的な情報を踏まえておきたい。黒糖焼酎は、黒糖のほのかな甘みと米麹由来の芳醇な香りが調和した焼酎で、その歴史は奄美群島の歴史と深く結びついている。もともと、奄美群島では昔から泡盛が造られてきたが、第二次世界大戦の影響を受けた米不足によってその生産が困難になる。それに加え、戦後、米軍統治下に置かれたために特産品の黒糖を本土に向けて出荷できなくなって余剰が生じた。島の人々は知恵を絞り、黒糖を原料とする酒の製造を始めた。

しかし、1953年、奄美群島が日本に復帰するにあたり、その黒糖酒は酒税法上、ラム酒などと同様のスピリッツ扱いとなり、そのままでは高い税率が課せられる恐れがあった。「焼酎」として認められることを強く要望した島民に対し、国は米麹を必ず用いることを条件に、奄美群島に限って黒糖を原料とした焼酎製造を特例的に認めることになった。奄美群島がくぐり抜けてきた厳しい時代の流れが黒糖焼酎という唯一無二の酒を生んだのだった……と、そんな前提を知っていただいた上で、まずは「酒屋まえかわ」の前川健悟さんのインタビューをお届けしたい。

「酒屋まえかわ」は名瀬の中心街からもほど近い場所に店舗を構える、創業35年になる酒販店である。店内には黒糖焼酎の銘柄が「こんなにたくさんの種類があったのか!」と驚くほどに多く並び、また、それだけでなく、クラフトビール、日本酒、ワインなど、幅広いお酒が揃う。まずは、お店ができた経緯から伺った。

奄美市名瀬港町に店舗を構える「酒屋 まえかわ」

――「酒屋まえかわ」は、健悟さんのお父さん(前川晴紀さん)が始めたんですよね?

はい。父から始まった酒屋です。もともとこの店の隣に、僕の祖父が戦後に沖縄から移住してきて始めた「前川水産」という鮮魚店があって、今は祖父の長男がそこを継いでいるんですが、次男であるうちの父が、またその隣にあったお酒とかお米とかタバコも売るような商店を譲り受けることになったんです。その店はもとは別の方が営んでいたんですが、そこを祖父に託すことになり、それをうちの父が引き継いだという形です。ただ、その商店ではあまり儲けがなかったそうで、色々と会議をした上で父は酒屋をやってみたいと。それで今の場所にお店を出したんです。

「酒屋まえかわ」の2代目店主・前川健悟さん

――なるほど。最初からお酒の専門店にしようという?

当初は前の方がやっていたスタイルを引き継いでいたそうです。当時、奄美ではみんなウイスキーを飲んでいたらしいんです。第3次焼酎ブームと呼ばれる時代の少し前で、1980年代に第2次ブームがあって、その時は⼤きなメーカーの焼酎が注⽬されて、1990 年代後半からの第3 次ブームになると中⼩規模の蔵の本格焼酎が注⽬されるんですけど、それ以前の時期は(奄美群島の)島内でも⿊糖焼酎はあまり親しみがなかったらしくて、その頃に⽗が⿊糖焼酎の専⾨性を⾼めていくようになっていったんです。

――黒糖焼酎があまり顧みられていない時代があったんですね。

それこそ富田(酒造場)さんとか、父は当時から親しくさせもらって、そこで色々と勉強させてもらって、黒糖焼酎がどんどん好きになっていったようです。

――お父様がそういうお仕事をされていて、健悟さんがそれを引き継ぐようになったのはどういう流れだったんでしょうか。

高校までは父の影響がかなり強くて、野球をずっとやってたんです。うちの父が本当に野球バカで(笑)。

――そうなんですね。

高校は鹿児島の方に行って野球をしていて、そこから大学に入って卒業するまでは正直あんまりお酒に対する思い入れはなかったんです。酒屋を継ぐという気持ちもあんまりなかったんですけど、大阪に一年だけ住んでいた時があって、酒屋さんで働いていたんですが、そこで逆に大阪の方から奄美のお酒を教えてもらったんです。そこにすごい危機感を感じたというか、自分の地元のお酒のことを全然知らない、実家が酒屋なのに銘柄のことも答えられないというのがもどかしくて。それで色々なお酒を飲んでいく中でお酒が面白いってなって思えてきて、こっちに戻ってきたという流れですね。

酒屋を継ぐことになるとは思わなかったという健悟さん

――こちらのお店ではいつからお仕事をされているんですか?

2018年の11月ですね。丸6年経ったところですね。

――そこからどうやって知識を身につけられたんでしょうか。

帰ってきてからすぐ奄美群島を回って、各蔵元さんに挨拶がてら造り方を教えていただくっていうのは、まずやらなきゃと思ってすぐに動きました。蔵元さんとお酒を飲む機会に、すごく色々なことを教えていただくんです。それを積み重ねていくうちに、身についてきた部分もあって。

――酒造りの現場を見るとやっぱり違いますか?

そうですね。お酒そのものもそうですけど、その蔵元さんのある環境とか、使っている水の質とか、そういうところまで知っていくと黒糖焼酎の解像度が上がっていくので。

――奄美群島の中には小規模な蔵が多いんですか?

そうですね。2~3人でお酒造りをされているところもあれば、常に何十人という人が蔵にいるようなところもあるんですけど、原料は一緒でも、全部本当に味が違うので、「その違いって何ですか?」っていうのがまず僕が疑問に思った部分で、そこはやっぱり造っている杜氏さんに聞くのが一番早いなって思いますね。

――今、奄美群島内にどれぐらいの蔵があるんですか?

代表銘柄は18 銘柄あるんですけど(2025年7⽉現在)、ちょっと説明が必要で、徳之島と沖永良部は⼩さいいくつかの蔵が一つの焼酎を造っている共同瓶詰という形なので、正確には免許を持っている蔵元さんが27あって、代表銘柄っていうものが18あるという。

――小さい蔵が一つの黒糖焼酎を造るという形もあるんですね。

コストもかかりますので、みんなで協力して一つのブランドを造ろうということですね。徳之島の「煌の島(きらめきのしま)」「奄美の匠」「MABURATTI(まぶらってぃ)」なんかは、小さな蔵元さんが集まってブレンドして造っているものですね。沖永良部だと「稲乃露(いねのつゆ)」「はなとり」なんかもそうなんです。

――奄美群島の黒糖焼酎がこんな風に幅広く揃うお店はなかなかないですか?

そうですね。うちは品揃えをそんなに謳っているスタイルではないんですけど、奄美大島から与論島までの、酒蔵さんが味わいの違いを出しているような黒糖焼酎を色々と置くことで、お客様に味の違いをわかってもらえますし、選ぶ楽しさを感じてもらいたいなと思うんです。「これは飲んだことがあるけど、違う島の黒糖焼酎も飲んでみたい」というような声もあるので、その辺には応えたいなと思っています。

奄美群島内の黒糖焼酎が幅広く揃う店内

――その幅の広さを知れるだけでも貴重なことですよね。

そうですね。だいたいの⽅が「こんなにあったんですね」とおっしゃるんで、「本⼟の酒屋さんにはほんの一部しか出てないんですよ」なんていう話をしながらですね。

――前川さんはそれこそ前回(2025年2月~3月開催)の「あまみ群島ワンダートリップ」も参加されて、そのように、イベントでも積極的に黒糖焼酎をPRされているんですか?

そうですね。僕はそこは本当にアナログというか、対面がすごい大事だなと思って、直接お話しさせていただきながら、黒糖焼酎を飲みながら伝えていく方が自分のスタイルにも合ってるなっていうのがあって、SNSとかもうまく活用しながらですけど、あくまでもやっぱり対面の方を大事にしたいです。

――勧めてもらって飲んだという方が印象に残ったりしますよね。

僕は造り手ではないんですけど、こういう商売をさせていただいている立場で、少しでも記憶に残るような形で提供できればなと思っています。普段、このお店に来られる方だと、その時点で奄美になんらかの興味を持って来られているじゃないですか。黒糖焼酎のこともご存知だったり。それが「あまみ群島ワンダートリップ」のような場だと、まず「黒糖焼酎って何?」っていう方も多いので、そういう方とやり取りする機会ってすごくありがたいなと思います。

――そういう方が飲むとどんなリアクションがありますか?

まず、黒糖焼酎に限らず、焼酎をそもそも飲んでいるかどうかっていうのをよく質問していたんですけど、飲んでいるという方には割と説明が伝わりやすくて、「あんまり焼酎に馴染みがなくて」っていう方には、タンカンのジュースで割って飲んでいただくとか、そういうところから入って親しんでいただいていましたね。

――そういう、ジュースで割るとか、ソーダで割るっていう飲み方も割とできるものなんですね。

そうなんです。でも、ソーダ割りも、昔は邪道って言われてた時代があったんですよ(笑)。

――ああ、そうなんですか。

奄美はまだそこら辺がざっくりしていた方ですけど、芋焼酎業界の方の話を聞くと、何かで割って飲むというのはもうご法度みたいな、やめてくれっていう感じだったとは言っていて(笑)。でも、それが今はソーダ割りで飲む用の焼酎の銘柄みたいなものを各メーカーさんが出すようになっていますし、ワインとか日本酒と焼酎の違いって、割り方も楽しめるっていうところだと思うんです。一つの銘柄でも、割り方で全然違う味が楽しめるというのが焼酎の魅力だなと思っています。

――黒糖焼酎全般の業界の流れというか、健悟さんがこのお店に入られてからの変化は何かあったりしますか?

各銘柄、デザインとか味わいも含めて、新しい層を取り込んでいこうっていう動きはどんどん活発にはなってきている気がします。

――それはすごくいいことですよね。

それを蔵元さんの中で考えるだけでなく、僕らもお客さんとコミュニケーションを取りながら、それぞれの蔵のよさを引き出すような流れになっていったらなと思っています。

――蔵元さんとのやり取りっていうのは頻繁にあるんですか?

どうしても島が離れていると、対面でっていう機会は頻繁にはないんですけど、ちょこちょこ電話はしていて、たまにお酒の造りが変わったりする時があるんで、そういう情報をアップデートする意味でも確認の電話はするようにしています。

――お互い情報交換ができるといいですよね。

そうですね。あと、新しい動きとしては、黒糖焼酎に付随する新しいお酒の種類、例えば黒糖焼酎ベースで奄美のコーヒーを使ったリキュールですとか。そういうものも出るようになっていますね。

――それは美味しそう。面白いですね。あと、こちらのお店では、黒糖焼酎はもちろんですけど、ワインもたくさん扱っていますよね。ワインにもお詳しいのですか?

店内にはワインボトルが並ぶ一角も

まだまだ勉強の途中ですけど……黒糖焼酎っていうのは奄美にとって大きな柱なんですけど、色々なお酒を飲んでこそ、黒糖焼酎の立ち位置が見えてくるなと思って。色々な焼酎を飲んだ中での黒糖焼酎とか、日本酒やワインと比べた時の黒糖焼酎とか、他のお酒の文化やルーツも学びつつ、黒糖焼酎のことも俯瞰で見ていきたいなと思います。焼酎のルーツとか味についても、俯瞰的な見方もしていきたいなっていうのもあります。やっぱり、どんなお酒でも酒造りに共通するものがあると思うんで、世界各地で何かしらのお酒は造っているわけですし。

――たしかに、そうですよね。

仕事というよりは、一お酒好きとして、色々な地域のお酒を飲むようにしています。

――そうやって、他のお酒を知るとまた黒糖焼酎の独自性もわかるという。

そうですね。黒糖焼酎は、国の政策とか法的な部分で、奄美だけで造られるものという風になっているわけですけど、原料のサトウキビは沖縄産のものを使っているところが多いんです。大まかに現状を言うと、奄美の酒造組合というところが沖縄の農協のようなところから原料をまとめて買って、各メーカーに分配するというような形になっています。そこについて、いきなり全てじゃなくても一部の商品を奄美の原料で造っていくっていうのを理想に掲げているメーカーさんもあるので、そういう動きも後押しできたらと思っています。

――こうして見ると色々飲み比べてみたくなりますね。ここは店内でも角打ちスタイルで飲むことができるんですか?

はい、もともとは黒糖焼酎を試飲していただこうと2年前に始めました。棚にある全銘柄を試していただけるんです。でも地元の方がビールを気軽に飲みに来る場にもなっていますね。

――貴重なお話をありがとうございました。11月の「あまみ群島ワンダートリップ2」では、健悟さんがバーのコーナーに立たれると聞きました。

その予定です。今度はなるべくもっとお客さんとお話しする機会を増やしたいなと思っています。そこで黒糖焼酎のことを初めて知ってくれる方もいると思うので。

――お会いできるのを楽しみにしています。

インタビュー後、前川健悟さんが2024年にグラフィックデザイナーの明山優作さん、イタリアンのシェフ・園田洋平さんと共同で「なぜまち商店街」のアーケード沿いに開業した「UNION(ユニオン)」というお店へ立ち寄った。

「UNION」でも美味しい黒糖焼酎を提供している健悟さん

店内のバースペースでは、健悟さん自らバーテンダーとして、黒糖焼酎を中心に、それぞれの銘柄にあった飲み方を提案してくれた。黒糖焼酎のソーダ割りを飲み、その美味しさと飲みやすさに驚く。

DJブースもあり、おしゃれな雰囲気の「UNION」店内

黒糖焼酎を楽しく飲んだ翌日、健悟さんのお話にも出てきた西平酒造を訪ねた。冒頭にも書いたが、西平酒造は1927年創業、100年近い歴史を持つ蔵元で、2021年に4代目社長として西平せれなさんが就任し、以来、伝統の味を守りながらも革新的な商品開発を進めているという。その西平せれなさんにお話を伺うことができた。

西平酒造の4代目・西平せれなさん

――まずは西平酒造の歴史についてお聞きしてもいいでしょうか。

西平酒造は、もともと私のひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんから始まっていて、ひいおじいちゃんは沖縄で泡盛を造る酒蔵をやっていたんですけど、そこから奄美の喜界島に渡ってきたんです。それが1927年でした。

――そうなんですね。沖縄の時代を含めると、さらにその昔からお酒造りに関わっていらしたと。

そうですね。それがいつからっていうのははっきりしてないんですけど、沖縄から喜界島に移って、でも喜界島の蔵が戦時中に爆撃を受けて全壊してしまったそうなんです。それで奄美大島に移ってきて。

――そこから、おじいさん、お父さんの代があって、せれなさんが4代目だということですね。2021年に蔵を引き継がれて、そこから色々と新しい試みをされていると聞きました。

ラベルのデザインもそうですし、色々とリニューアルしました。お酒造りの方では「ソニックエイジング」を始めたりですとか。

ラベルもおしゃれにアップデートされた

――「ソニックエイジング」とはどういうものですか?

うちのスタッフで、オーストラリア出身のジョンさんっていう人がいるんです。黒糖焼酎が好きで奄美に移住してきたっていう方なんですけど(笑)、この方が、黒糖焼酎のことを勉強したいけどいい文献がないと、「だったらもう自分で書こう」ということで本を作っていて、奄美の蔵を色々と取材していく中でうちにも来て、そこで意気投合したんです。彼が「自分だったらこんな風に黒糖焼酎の酒造りをしてみたい」と色々なアイデアを出してくれて、一緒に商品開発もするようになって、「ソニックエイジング」も彼のアイデアの一つで。

――そういう経緯だったんですね。

西平酒造の今のスタッフって、みんなミュージシャンなんです。

――せれなさん自身も音楽活動をされていると伺いました。

そうです。私はパーカッションをやっているんですけど、音楽がやっぱり強みだから、そういう商品を造った方がいいんじゃないかっていうので、そこから「ソニックエイジング」にたどり着いて、黒糖焼酎を貯蔵する樽にスピーカーを取り付けて、音楽で振動させるんですけど、聴かせるジャンルによって味が違ってくるんです。

――へー! 音楽で味わいが変わってくる。

後で実際に試飲してみてください。

――それは楽しみです。せれなさんはこの蔵を継ぐということを最初から考えてこられたわけではなかったんですか?

まったく考えてなかったですね。父親が倒れて、そのタイミングでこっちに帰ってくることになったんです。高校を卒業してから東京に出て、音大に通って、そこを卒業してからも10年ほどは東京にいたんです。そこでミュージシャンを目指していたところで、こっちに帰ることになったっていう感じでした。

音楽を大事にしてきたせれなさん、西平酒造の倉庫内でもミュージシャンを招いて演奏会を行うことがあるという

――それまで、黒糖焼酎には馴染みがありましたか?

いや、まったくなかったです。蔵に入ったこともなかったですし、飲む機会もそんなには……いや、東京で何か催事がある時は手伝っていたし、そこで黒糖焼酎のことを勉強してはいたんですけど、でもそれはあくまでもその時のお手伝いのためで。お酒自体は好きだったんですけどね。

――急に継ぐとなっても、最初がすごく大変そうですね。

そうでしたね。全部ゼロからっていう感じで、手探りでしたね。

――今のスタッフの方たちはどうやって出会ったんでしょうか。

もともとの音楽仲間だったり、そういう方に声をかけてっていう感じです。やっている楽器もみんなバラバラで、シンガーだったり、ベーシストだったり。

――そこも面白いですね。せれなさんが引き継がれてから、造られるお酒も変わったりしてきましたか?

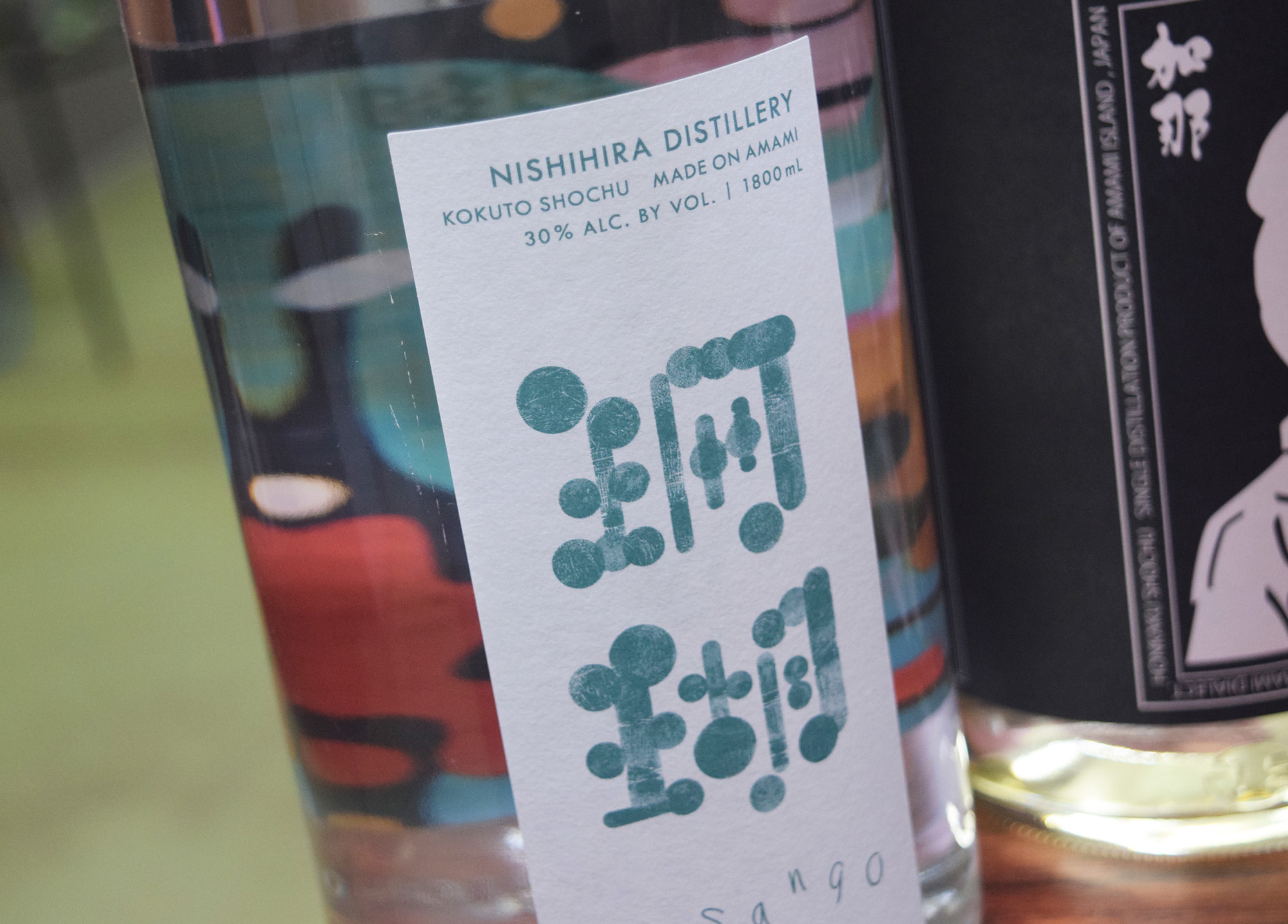

一応「珊瑚-Sango-」と「加那-kana-」っていうのがうちのメインの銘柄で、昔からあるものなんですけど、ラベルもこういう風にして、限定カラーを出したりですね。

――中身のお酒の味わいも変化していますか?

かなり時間をかけて少しずつ変わっているというか、私が帰ってきた頃の「珊瑚-Sango-」ってすごく辛い黒糖焼酎だったんです。そこで、その時の杜氏さんに「もうちょっと若い人でも飲みやすいような味にしたい」っていうのを相談して、そうやって改良して今の味になっています。

――そういうところでも変化があると。昨日、前川健悟さんのお店でソーダ割りを飲ませていただいたんですけど、すごく飲みやすくて感動しました。そこで「KANA BLACK」も飲ませてもらったんですけど、これはどういうお酒ですか?

これは樽を厳選してブレンドしている限定品で、「加那-kana-」は樽で貯蔵してるんですけど、その樽の香りをもうちょっと濃厚につけたものです。ちょっと洋酒っぽいというか、ラム酒的な感じになっています。

――最近でいうと、せれなさんが力を入れて取り組んでいることって何かありますか?

やっぱり「ソニックエイジング」ですね。2年ほど前から取り組んでいて、(2025年の)8月からからクラウドファンディングも始めて、1月頃に商品化を目指してるんですけど。見学に来た方に飲んでいただくと、皆さん「味が違う」とか「こっちが好き」みたいに楽しんでいただけるので。

ソニックエイジングについても後ほどじっくりと説明してもらった

――ちなみにこの素敵なラベルのデザインとか、こういうものはその都度、コンセプトを考えるんですか?

たとえば、この「珊瑚-Sango-」に「HAGISO」っていう会社の、ポンちゃんっていう子がいるんですけど、その子がもともと「珊瑚-Sango-」が好きで、彼女にプロデュースしてもらいたいと思ってお願いしたんです。これ、スタッフみんなの指紋で作ってるんですよ。サンゴの産卵をイメージしたデザインになっていて、こういう丸い感じから「指紋でいこう」ってポンちゃんが考えてくれて(笑)。HAGISOはデザインだけでなく建築の方もやっている会社なので、イベントでポップアップショップを出す時にブースを作ってもらったり。

「珊瑚」の文字は指紋をベースにして作られている

――そういう繋がりから色々生まれているわけですね。せれなさんが会社に関わられるようになって黒糖焼酎へのイメージって変わったりしましたか?

黒糖焼酎のイメージというか……最初は商品を売るっていう気持ちでやっていて、利益とか売り上げっていうことを考えていたんですけど、だんだん(黒糖焼酎が)島の文化だという見方になってきて、ちゃんと守らないといけないと。会社に入ってすぐの頃は外に向けて営業してばかりいたんですけど、もっと島の人に深く伝えるというか、島の人にこそ知ってもらいたいと思うようになって、そこは変わったなと思います。

――蔵同士の交流はあったりしますか?

あります。それこそ昔は、蔵同士がライバルというか、そういう時代もあったみたいなんですけど、今はもう「みんなで頑張ろう」みたいな気運が高まってる気がします。世代が変わってるという影響もあると思うんですけど。結構集まったり、情報交換したりっていう機会は増えています。

その後、せれなさんに説明してもらいながら蔵の内部を見せていただき、話にも出ていた「ソニックエイジング」が行われている場所を見せてもらう。かつては大島紬の機織り場だったという建物をリノベーションした空間に、黒糖焼酎を貯蔵する木樽が並び、そこにスピーカーが取り付けられている。

「ソニックエイジング」で黒糖焼酎の味わいを変化させているという

「ヒップホップ」「ラテン」「シマウタ」など、6種類のジャンルの音楽が樽の中身を振動させているという。スピーカーは樽に向けられているが、耳を近づけるとたしかにそれぞれのジャンルの音楽が聴こえる。

大きなスピーカーが樽に向けて取り付けられている

「ハウス」と「シマウタ」の差を飲み比べで確かめさせてもらう。樽を振動させる音楽のジャンルで風味が違う(色味も変わるらしい)……そんなことがあるのかと思うのだが、実際に味が違って驚く。「ハウス」の方は味に丸みがあって、「シマウタ」はツンと鋭い感じがした。原酒は同じはずなのに、こんなに差が出るとは。

「ハウス」と「シマ唄」の差を比べさせてもらった

最後に、「あまみ群島ワンダートリップ2」にも出展してくれる予定のせれなさんにイベントについての意気込みを聞くと、「前回も参加させてもらったんですけど、すごくあの場が盛り上がっていて、ノリ的にも島と関西の相性ってすごくいいと思いました。関西の方たちに私たちの黒糖焼酎を味わってもらえるのが楽しみです」とのことだった。

続いてもう一軒、こちらも前川健悟さんのお話にあった、1951年創業の富田酒造場を訪ねた。先代の父・富田恭弘さんから会社を受け継いだ4代目・富田真行さんからお話を伺う。

奄美市名瀬入舟町にある富田酒造場

――今日はよろしくお願いします。富田酒造場の創業は1951年とのことですね。

富田酒造場の4代目・富田真行さん

はい。創業日は一応、1951年11月1日となっているんですけど、1951年ってまだアメリカの軍制下で、奄美が日本に復帰する前なので、明確に「この時に創業しました」みたいな証は残ってないんです。で、残っている書類上でこの日にはすでに何かしらの活動をしているとわかっているのが11月1日なんです。なのでもっと古い可能性もあって。

――そうなんですね。ずっと奄美でお酒造りをされてきた蔵なんでしょうか。

僕の祖父は徳之島出身で、蔵を創業するにあたって家族で(奄美大島に)越してきて、大島支庁の方と兼任して。

――え、大島支庁でもお仕事をされていたんですね。

まあ僕が生まれる前なので……でもそのように聞いています。で、僕の父の兄がそれを引き継いで、次に父が継いでという流れですね。今、この段ボールがいっぱい並んでいるあたりも、昔は居間として使っていて、そこが父の実家だったんです。自宅の一部を蔵として使ってたんですけど、スペースがどんどん足りなくなってきて、実家だった場所も今は残っていないっていう。

段ボールが積まれた敷地にかつてご実家があったという

――お父さんが3代目で、真行さんがここに関わられるようになったのはいつ頃でしたか?

2011年にこっちに戻ってきて、それまでは東京で仕事をしていたんです。でもこういう家業があるので、継ぐというつもりで帰ってきたという感じです。東京に行った時には全然継ぐとは思ってなかったんですけど、東京で酒屋さんとか居酒屋さんから「黒糖焼酎って奄美群島でしか造れないんだよ」とか「地域の歴史とか文化とかに紐づいているんだよ」とか「あなたのお父さんが頑張ってるんだから、あなたもやったら?」みたいなことをすごく言われて(笑)。逆にうちの親父はあんまり無理強いすることはなかったんですけど。

――そうだったんですね。東京では別の仕事を?

はい。職種も違って。まあ、帰ってくることを考え始めてからは、本格焼酎を扱う酒屋さんとか居酒屋さんとかで仕事して、少しずつ勉強はしていたんですけど。

――それで奄美大島に帰ってこられて14年になるわけですね。真行さんの代になってから酒造りは変わりましたか?

使っている設備は昔からのもので、これはいわゆる「かめ仕込み」って言われるものなんですけど、全てここで造っていることであったりとか、この甕(かめ)を使うっていうのは、もう創業当時から変わらずです。この辺りは屋仁川(やにがわ)通りに近くて、土地がないというか、蔵をこれ以上拡張することができないので……甕はこんな感じで半分ぐらい埋まっているんですね。なのでこれを掘り起こして別の場所に持っていくということも難しくて、だからずっとこの場所でやってきていて。

――なるほど。

甕に米麹を入れた状態がこちらなんですけど、他のメーカーさんとかでも、「れんと」とか「里の曙」みたいな大きなメーカーさんは別なんですけど、うちの規模に近いような蔵元さんで、米麹とお水を合わせる段階では甕を使っているところはいくつか残っているんです。

甕に米麹が入った状態

なんですけど、そこから次、黒糖を仕込む時は大きいタンクでまとめて仕込むのが一般的なんです。でもうちには敷地の都合上、黒糖を入れる専用タンクを置く場所がないので、全部甕で仕込んでいくという製法で、それがこっちです。

甕の中に黒糖を加えた状態

ちょうど今朝仕込みまして、つい数時間前までは米麴だけだったんですけど、黒糖の塊を溶かして流し入れた状態です。こういう風に一つの甕を使って全部完結させるという古典的な製法は、奄美大島ではうちの蔵しかないんです。これがうちのシグニチャーっていうか、特徴になっています。一般的な製法だとこの中に、アルコールを造る酵母菌っていうのを一緒に入れるんですけど、うちは培養されている菌を使わず、ここにいる土着菌で造っているので、そこから生まれる味がアイデンティティになっています。創業から使い続けていると、その期間ずっと維持され続けているというか、焼き鳥屋さんの継ぎ足しのタレみたいな(笑)。それが70年以上続いてきたので、これはもう変えられないなと。

――すごく貴重な環境なんですね。

その甕が32本あります。

――この甕で、年に何回ぐらい造っていくんですか?

10回ぐらいやっていきます。一般的なやり方だと、黒糖が入る前までは甕でやったとしても、その後は甕を空っぽにできるじゃないですか。それであれば連続で造ることができて効率的なんですけど、うちはずっと入りっぱなしなので、長い期間造らないと供給量をまかなえないので、通年で造っています。1回につきだいたい33日間かかって、それを10回ぐらいなので、330日ぐらいは……。

――なるほど、季節によって加減が違ったりするんですか?

もちろん温度の差もあるので、夏の暑い時期は発酵の熱を少し穏やかにするために、冷たい水を循環させて、ざっくりいうと少し冷やしてあげるとか、寒い時期は温めてあげたりとか。それを季節に応じて変えていくという。

――年間でだいたいどれぐらいの量を造るんですか?

一つの甕につき、うちの「龍宮」っていうレギュラーの銘柄が1800ml入りで、それを一つの甕で100本ぐらい造れるんです。32個の甕を使ってるんで、約1ヶ月間で3200本くらいですね。それを10回やって、年間で3万本ぐらいになるんですけど、中には別ステップのものがあったり、度数を変えたりするものもあるので。単純ではないんですけど、ざっと3万本造る製造能力という感じですね。

――では、お休みはほとんどないというか。

完全にお休みっていうのはほとんどなくて、何かしら、もろみを混ぜる作業とかですね。そういう作業はだいたい毎日ですね。今、3人でやってるんですけど、僕と弟といとことで。まあ、親父もいるんで困った時は頼んだり。それこそ、イベントでこっちを離れたりもあるので。

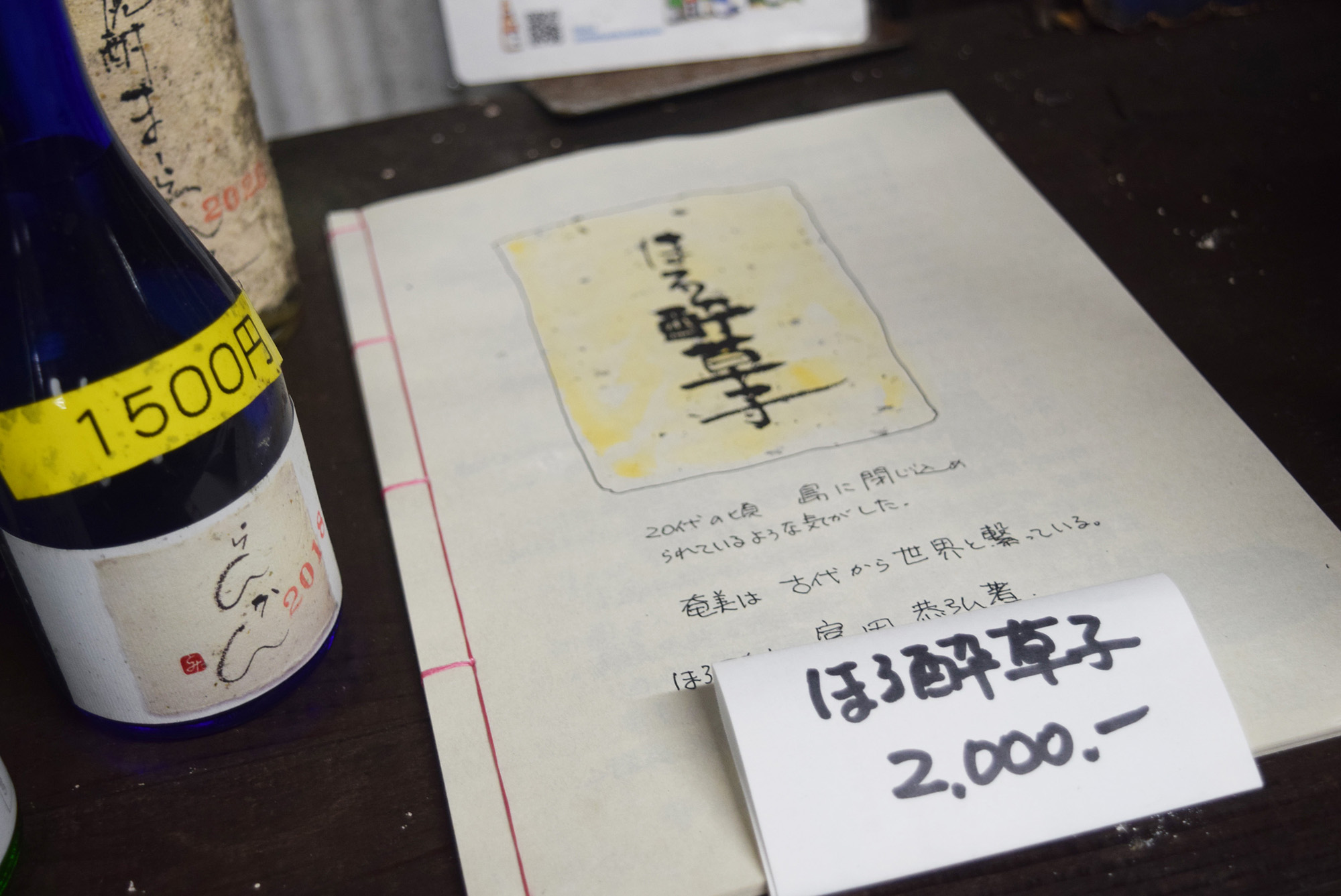

――この冊子、前川さんのところでも見せていただいたんですけど、お父さん(恭弘さん)が作っているんですよね?

富田恭弘さんが作っている黒糖焼酎の歴史をまとめた冊子

そうです。黒糖焼酎って、歴史が語られてないというか、文献とかも残ってないので、僕らの世代とかになっちゃうとわからないことが多くなってくるんです。それを親父の世代でまとめておきたいという気持ちがあったみたいで。本当は色々と文献もあったのかもしれないんですけど、昔、名瀬ですごい大きな火事があって、そういう資料が失われたということもあったみたいで。僕らも黒糖焼酎に関しておじいちゃんおばあちゃんの話を直接聞いたこともほとんどないので、親父世代が形に残していかないと途絶えてしまうと。

――イラストも素敵ですね。この手書きラベルもお父さんによるものなんですか?

富田酒造場で造られている黒糖焼酎のボトル。左の「まーらん舟」などは手書きのラベルが瓶に貼られている

そうです。うちで造っている銘柄としましては、「龍宮」というのがレギュラーで、これは沖縄の黒糖と鹿児島県のうるち米を使って造ってるんですけど、その原酒が「らんかん」で、アルコール度数によって銘柄を変えています。「まーらん舟」というのは、徳之島産の黒糖を使って年に一回だけヴィンテージとして仕込んでいて、ラベルはほとんど父が一枚一枚手書きで書いていて。

――手書きとはすごい……高級感がありますね。ちなみに「龍宮」という銘柄は昔からあるものなんですね。

創業の頃からのものですね。「竜宮城」に由来していて、島の外から見た時に、水平線の向こうにある桃源郷に憧れを抱くみたいな意味合いですね。

――先ほど、西平せれなさんに話を伺ってきたんですけど、蔵同士の横のつながりも今は生まれているとのことでした。

僕らの世代はありますね。昔はやっぱりこの蔵の中だけの秘伝の造り方っていう感じで、他のメーカーさんが来るのもご法度みたいなところがあったんです。僕が他のメーカーを訪ねるとちょっと親父がピリついたりとか(笑)。でも今はもう情報はどこからでも拾い上げられますし、ある程度は開示した方がお互いに高め合えていいよねというのがわかってきたので。

――でも、前川さんにも伺ったんですが、富田酒造場のお父さんはすごく柔軟な方だとか。

そうですね。他のメーカーさんとのコミュニケーションが上手とかっていうより、2000年代前半の焼酎ブームの時、僕もわかるんですけど、どんどんみんながマニアックな方向に進んでいって、飲み方も「こうしないとだめ」という感じで、カジュアルに飲めなくなってきてしまっていたんです。そんな中でもうちの親父は黒糖焼酎をソーダで割っていましたし、「ビールの代わりに飲んでもいいんじゃないか」とか、そんなことを早くから言っていました。コアな人たちにも、カジュアルにも両方で楽しんでもらえるのが焼酎の理想だと言っていて。

――なるほど、今はもう時代がその感じになっていますもんね。

そうなんですよ。今は当たり前だし、なんならもっとそっちの方向で売っていこうみたいな。「フランスとかイギリスとかロンドンのバーとかに置いてもらうにはどうしたらいいか」みたいな話を業界側でしてるような状況なので。まあ頑固な人も根強くいて、そういう人もいていいんですけどね。

――そんな風に気楽に飲めるんだと思うと、酒好きとしてはうれしいです。

度数を調整できるのって他のお酒ではあんまりないと思います。色々な飲み方ができる、柔軟性があるのが黒糖焼酎のよさだと思いますね。

――今度の「あまみ群島ワンダートリップ2」に対する意気込みはありますか。

意気込みですか……(笑)。まず前提としては、日頃からうちの黒糖焼酎を飲んでくれる方に会って楽しんでもらえたらなというのもあるんですけど、全く知らないという方もいらっしゃると思うので、うちの焼酎に限らず、それが何かしらのきっかけになって、奄美に行きたいなとか、奄美に興味を持ってもらえるのが最終ゴールだなと思うので。もちろん、たくさん売れるに越したことはないんですけど(笑)。楽しみです。

――またお会いできるのを楽しみにしています!ありがとうございました!

酒が好きで、焼酎は普段からよく飲む私だが、黒糖焼酎についてはその歴史背景も知らず、「なんとなく特徴的な味だった」ぐらいの浅い認識を持っているだけで過ごしてきてしまった。今回、奄美大島に取材に行って、あちこちで黒糖焼酎を味わい、また、それに関わる方々のお話を伺い、いきなりその存在が身近に、またとても魅力的なものに感じられてきた。

お仕事で忙しい中、それぞれ時間を割いて貴重なお話を聞かせてくださった前川健悟さん、西平せれなさん、富田真行さんに感謝したい。

(X/tumblr)

1979年生まれ水瓶座・A型。酒と徘徊が趣味の東京生まれ大阪在住のフリーライター。WEBサイト「デイリーポータルZ」「集英社新書プラス」「メシ通」などで執筆中。テクノラップバンド「チミドロ」のリーダーで、ことさら出版からはbutajiとのユニット「遠い街」のCDと、単行本『ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編』を刊行。大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』『家から5分の旅館に泊まる』(スタンド・ブックス)、『「それから」の大阪』(集英社)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(インセクツ)。パリッコとの共著に『酒の穴』『酒の穴エクストラプレーン』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)、『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』(スタンド・ブックス)。

バックナンバー